大雨

大雨 「水は来ない」と思っても、逃げることを考えておく・7月1日~2日 梅雨前線による大雨

過去に一度も浸水被害を経験していなくても、「水は来ない」と安心するのは危険です。1932年7月、梅雨前線の影響で兵庫県三木町ではため池の決壊や河川の増水により、町の中心部が濁流に襲われる甚大な被害が発生しました。この記事では、その災害を振り返りながら、洪水への備えや避難の心構えの重要性について考えます。

大雨

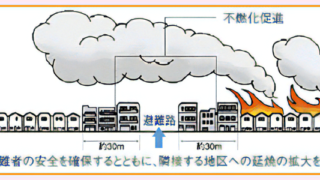

大雨  火災

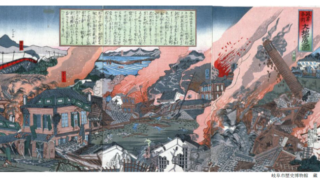

火災  地震

地震  地震

地震  ハザードマップ

ハザードマップ  地震

地震  火山

火山  地震

地震  つむじ風

つむじ風  火山

火山