土砂災害

土砂災害 二次災害について考えてみる・8月1日 川崎市高津区で土砂災害

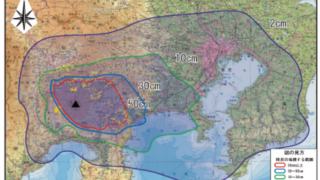

1989年8月1日、川崎市高津区で土砂災害が発生し、川崎市消防局のレスキュー隊が救助活動にあたっていたところ、再度土砂崩れが発生し、消防士3人が犠牲となりました。土砂災害の後、さらなる被害が発生することがあります。これを二次災害と呼びます。例えば、豪雨による土砂崩れや地震後に発生する火災などが挙げられます。救援隊の被災も二次被害となります。土砂災害特別警戒区域は、宅地化が進んだ地域で急傾斜地と住宅地が近くにある場所があります。二次災害を防止するためには、災害発生後も気象情報に留意し、警戒監視を行う必要があります。土砂災害が連鎖的に発生する場合があり、避難が難しい状況になることがあります。大雨や地震の際はがけに近づかないようにし、前兆を見逃さず避難することが必要です。災害時には普段では経験しない状況が発生するため、慎重な対応が求められます。