地震

地震 残された教訓を考えてみる・12月23日(嘉永7年・安政元年11月4日) 安政東海地震・安政南海地震

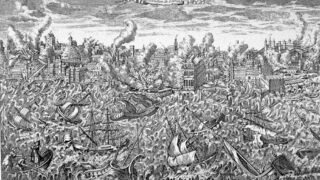

1854年12月23日、安政東海地震とその翌日に発生した安政南海地震は、日本の歴史において甚大な被害をもたらした自然災害でした。特に「稲むらの火」に象徴される浜口梧陵の救命活動や、当時の人々が残した石碑や記録は、地震や津波への備えの重要性を私たちに伝えています。本記事では、これらの地震を通じて得られた教訓を振り返り、次の災害に備えるためのヒントを考えます。

地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

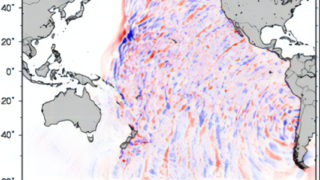

地震  津波

津波  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震