事前

事前 「元旦に地震がおきる」ことを考えてみる・1月1日 能登半島地震

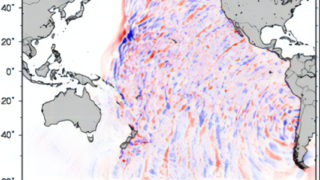

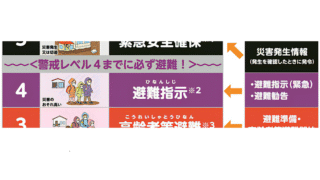

2024年元旦、石川県能登地方を襲ったマグニチュード7.6の地震は、多くの人々に「新年早々の災害」という衝撃を与えました。穏やかに迎えるはずの日が、一瞬で非日常へと変わる──そんな現実を突きつけた能登半島地震。この記事では、「元旦に地震や津波を想定する」という視点から、災害への備えのあり方を改めて考えます。

事前

事前  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震