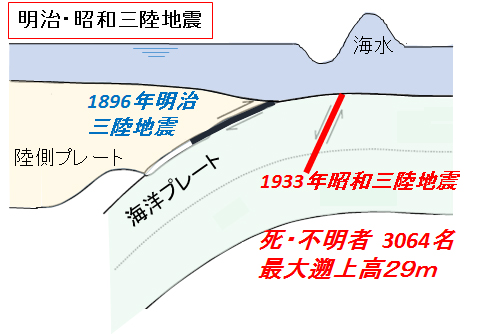

1933年3月3日に発生した昭和三陸地震(M8.1)は、日本海溝の東側で起こるアウターライズ型地震の代表例です。この地震では、陸地での揺れは比較的小さかったものの、最大28.7mにも達する巨大津波が三陸沿岸を襲い、大きな被害をもたらしました。アウターライズ型地震では、地震の揺れを感じにくいため避難の遅れが命取りになります。本記事では、昭和三陸地震の教訓をもとに、アウターライズ型地震の特徴と津波への備えについて考察します。

日本海溝の東側で発生したアウターライズ地震

1933年(昭和8年)3月3日 昭和三陸地震

三陸沖を震源とするマグニチュード8.1の地震が発生、仙台市や岩手県宮古市で震度5を観測し、北海道から近畿地方にかけて揺れを感じました。地震発生30~50分後から三陸沿岸に津波が来襲し、岩手県大船渡市で28.7mに達しました。

この地震による死者・行方不明者は3,064人に達し、約6,800棟の家屋が流出する被害が発生しました。日本海溝の東側で発生したアウターライズ地震の例で、地震の揺れに比して津波の規模が大きかったと言われています。

アウターライズ地震とは

海溝の外側(アウターライズ)付近でおきる地震を、アウターライズ地震といいます。

揺れが小さくても津波の恐れ

アウターライズ地震の怖いところ

「揺れたら逃げる」だけでは間に合わない

「アウターライズ地震の場合、何が怖いかっていうのは、やっぱり震源が遠いので地震の揺れが、陸で見ているぶんには弱いんですね。だから『地震が来た、さあ津波だ逃げろ』って言っても『いや、今の地震、大したことなかったよな』みたいな話になっちゃって『ああ、じゃあしばらく様子見だ』とかってなると、間に合わない可能性もある。なので揺れたら逃げるだけでは間に合わない」と尾鼻さんは言います。あらかじめ地震の場所や大きさと、津波の被害とをつなげた情報が必要になるわけです。

出典 JAMSTEC BASEホームページ

アウターライズ型地震の怖さ

日本海溝の沖合が震源となる「アウターライズ型地震」。陸地では被害を伴うような大きな揺れにならなくても津波が発生する可能性が高いとされています。東日本大震災以降、このアウターライズ付近でも地震活動が活発になっていて、今後大きな地震が発生するおそれがあり、警戒が必要です。「アウターライズ型地震」とはどのようなタイプの地震なのか?社会部災害担当・内藤ミカ記者が解説します。【週刊地震ニュース】

出典 日テレNEWS

津波から身を守るにはどうすればいいの?

とにかく逃げる

強い地震(震度4程度以上)を感じたとき、または弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに海浜から離れ、急いで高台などの安全な場所へ避難しましょう。

出典 国土交通省

【津波に備える】津波からの避難を助けるさまざまな情報

標識やハザードマップ等の津波からの避難を助けるさまざまな情報について、実際の映像等で解説しています。

出典 気象庁

まとめにかえて

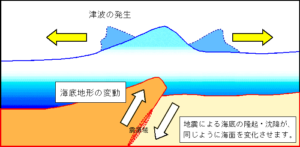

地震が海底の下の浅いところで大きな地震が起こると断層の運動により海底の地盤が隆起したり沈降したりします。この海底の変形にともなって海面が変動し、あたかも池に石を投げ入れた時のように波となって四方に広がっていきます。これが津波です。

津波の伝わる速さは海の深さにより異なり、海が深いほど速くなります。沖合いではジェット機並みの速さで、陸に近づいてからも新幹線並みの速さでおそってきます。海岸で津波を見てからでは逃げ切れません。海岸付近で強い揺れを感じた場合や、揺れは小さくとも長い時間ゆっくりした揺れを感じた場合には、直ちに海岸付近から離れなくてはなりません。

出典 気象庁|津波発生のしくみ