火山

火山 富士山の噴火を想定してみる・4月11日(平安時代の延暦19年3月14日) 富士山延暦噴火

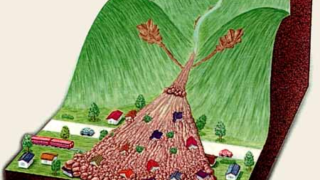

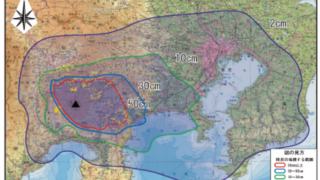

日本を代表する活火山・富士山は、過去に大規模な噴火を繰り返してきました。特に延暦、貞観、宝永の噴火は歴史的にも大きな影響を与えています。もし現在、同規模の噴火が発生すれば、火山灰による交通や生活への影響、土砂災害の発生が懸念されます。こうしたリスクに備えるため、自治体は避難計画を策定し、住民への啓発を進めています。本記事では、富士山の噴火の歴史や被害の可能性、そして最新の防災対策について解説します。