1293年、鎌倉を襲った「永仁鎌倉地震」は、相模湾を震源とするマグニチュード7程度の大地震でした。建長寺をはじめとする寺院や多くの建物が倒壊・炎上し、大きな被害が出たと記録されています。この地震は、プレート境界で発生したとされており、現在の私たちが住む地域にも似たリスクが潜んでいます。地域の歴史を知ることは、防災への第一歩です。この記事では、永仁鎌倉地震を通じて、地域と災害の関係について考えます。

プレート境界で起きた地震

1293年5月27日(鎌倉時代の正応6年4月12日) 永仁鎌倉地震

永仁鎌倉地震は、相模湾が震源とみられ、マグニチュード7程度と推定されています。

当時幕府があった鎌倉では、建長寺がほとんど炎上するなど寺院や民家に倒壊や火災などの被害があったとされています。この地震は、鎌倉周辺のプレート境界で起きたものだと考えられています。

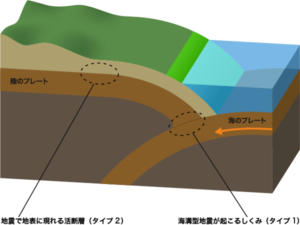

プレートと活断層

地球の表面は、海や陸など十数枚に分かれた、厚さ数10〜200kmのプレート(岩盤)で覆われています。

海のプレートは陸のプレートより重いため、その下に入り込みます。この圧力によってプレートにひずみがたまり、それが限界に達すると、亀裂が入ったり大きく動いたりします。

海のプレートによって圧縮されている陸のプレート内にたまったひずみが限界に達すると、岩盤の弱い部分で急激なずれが起こります。これが断層による地震で、今後も活動を繰り返すような断層を活断層としています。

出典 内閣府防災情報のページ

地域の歴史を知ることは、災害を想定する上で有益です。

地域を知って、災害に備える

その地域で起こる災害を想定して備えておくことは、自分の家や身の安全を図る上で重要です。

私のお家は大丈夫?

自分の地域を知って、災害に備えよう!

おうちのまわりには、どんな自然災さい害がいが起きやすいのか。あらかじめ知っておけば、ふだんから備そなえることができ、被害を最小限にとどめる行動につながります。まずは知ることから。さっそく住んでいる地域について調べてみましょう!

出典 TEAM防災ジャパン

あなたが住んでいる場所では、どんな自然災さい害がいが起こりそうですか?

おうちのまわりには、どんな自然災害が起きやすいのか。あらかじめ知っておけば、被害を最小限にとどめる行動につながります。

住んでいる場所のハザードマップや土地のつくりなど、これまでに調べたことを1枚まいのシートにまとめてみましょう。

住んでいる場所のことがわかったら、今度はおうちの中や家族の災害へのそなえをチェックしてみましょう。

住んでいる場所のことを調べて、おうちの中もチェックしたら、まとめたワークシートをもとに家族で話してみましょう。

もっと良く調べたいことがあったら、テーマを決めて、自由研究としてまとめて提出/発表しよう。

あのとき、ここで、なにが

NHKが過去に取材した災害に関する映像や情報を、地図上に表示するサイトです。「過去の災害」に学び、今後の災害に備えて準備しておきましょう。

出典 NHK

防災の備えは、まず自分の家のまわりを知ることから始まります。

まとめにかえて

災害に備えるには、その地域がどのような場所であるかを知ることが必要です。自分が住んでいた期間だけでは、十分に知ることは難しい場合があります。

歴史を調べることで、その地域で想定するべき災害を知ることもできます。

災害遺構で地域の防災の知恵を学ぼう!

このコンテンツは、地域にある様々な災害遺構等を見つけ、それをきっかけに地域で発生した災害を知ることにより、防災の知恵を気軽に学ぶことを目的としています。楽しい活動とともに防災力を高める事例も紹介しています。身近にある災害の遺構や記録から、あなたも地域の防災の歴史と知恵を学んでみましょう!

出典 TEAM防災ジャパン|災害遺構