地震

地震 防災と復興を考えてみる・4月30日 宮城県北部地震

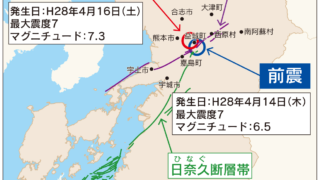

1962年4月30日に発生した宮城県北部地震は、マグニチュード6.5の規模で東北から関東地方にかけて広範囲に影響を与え、多くの建物が倒壊し津波による被害も発生しました。この記事では、当時の被害状況やその教訓を振り返りながら、家庭や地域でできる防災対策や迅速な復興に向けた準備の重要性について考えます。

地震

地震  地震

地震  地震

地震  事前

事前  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  互助

互助