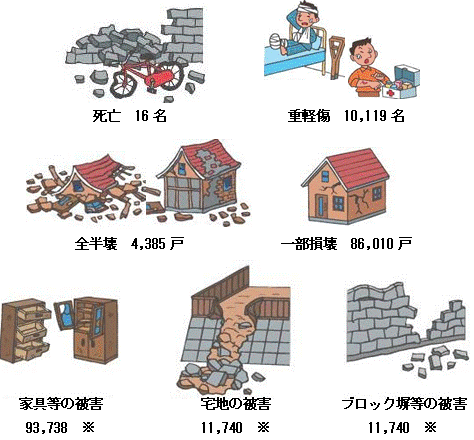

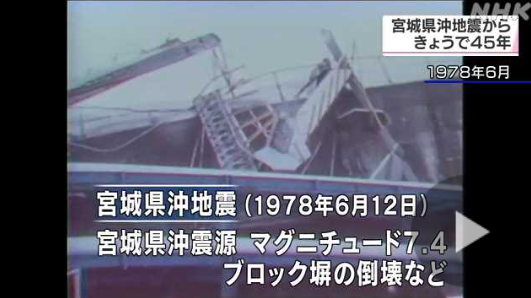

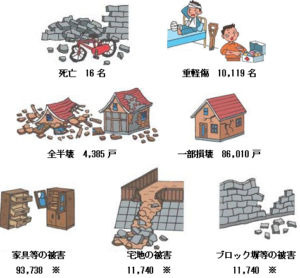

1978年6月12日に発生した宮城県沖地震では、多くの命が倒壊したブロック塀の下敷きになるなど、都市部の脆弱な構造物が深刻な被害をもたらしました。この悲劇を契機に、建物の耐震性が強く見直され、1981年には建築基準法の大きな改正が行われました。この記事では、ブロック塀倒壊の教訓と、現在に続く耐震基準の重要性について考えます。

耐震化の必要性

1978年(昭和53年)6月12日 宮城県沖地震

耐震基準と建築物被害

平成7年(1995年)1月に発生した阪神・淡路大震災では、亡くなった方の約9割が建築物の倒壊や家具の転倒によるもので、そのうち現在の耐震基準を満たさない昭和56年(1981年)以前の建築物に被害が集中していたことが明らかになっています。

「耐震基準」とは

耐震基準とは、建築物や土木構造物を設計する際に、それらの構造物が最低限度の耐震能力を持っていることを保証し、建築を許可する基準です。

1950年に初めて建築基準法で定められたガイドラインで、1981年に抜本的な改革が行われたため、同年を境に「旧耐震」と「新耐震」の適応建物が存在しています。

耐震等級は、建物の耐震性を3ランクに分けて示しています。一般住宅では震度6~7程度でも即倒壊しないという条件を底辺に、公共機関になるほどその基準値はハードルが高くなります。

耐震化について

住まいを耐震化するには、住宅の耐震性能を評価して、耐震改修が必要かどうかの判断(耐震診断)をすることが必要です。

耐震診断とは

耐震診断とは既存の建築物で旧耐震基準で設計され耐震性能を保有していない建物を、現行の構造基準

(新耐震基準)で耐震性の有無を確認することです。

出典 日本耐震診断協会|耐震診断とは

わが家の耐震性チェック

財団法人 日本建築防災協会発行の「わが家の耐震診断と補強方法」に基づいて、次の項目について木造住宅を点検していきます。すなわち、

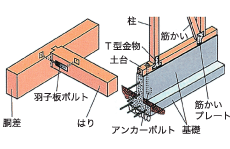

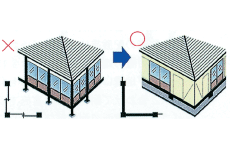

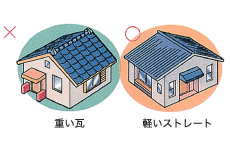

宅地の地盤、基礎、建物の形、壁の配置、筋かい、壁の割合、老朽度以上の7項目です。

この耐震診断は、過去の地震被害・災害研究の成果や、建築基準法の耐震規定などをもとに作られています。

出典 総務省消防庁|防災・危機管理eカレッジ|わが家の耐震性チェック

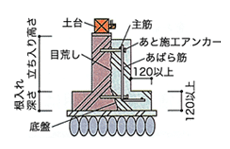

耐震改修

耐震診断の結果、耐震性が不足していたとしても耐震改修を行うことで、大地震に対して、現在の耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性を確保することが出来ます。

耐震改修のためには、耐震診断を実施し、現在の建物の耐震性を確認するとともに、目標の耐震性を実現するための補強設計を行う必要があります。

出典 東京都ホームページ

【木造住宅の場合】

強い壁(耐力壁)を増やす補強 出典 東京都ホームページ

まとめにかえて

体の健康状態は健康診断で知ることができます。普段は何も問題がなくても、知らないうちに健康を損なっている場合もあります。事前に自分の体の状態が分かっていることは、健康を保つために大事なことです。

過去の震災の教訓から、建物の耐震基準は定められています。耐震診断を行うことにより、耐震改修が必要になり費用がかかる場合もあります。

病気と同様に知らないでいたいと思う気持ちもありますが、事前に知っていることで手を打てることも沢山あるのではないでしょうか。

わが家の耐震診断~耐震診断の相談先

耐震診断をしたい、あるいは、耐震診断をした方がよいかどうか相談したい。また、耐震改修や助成制度についてもっと知りたいという方は、市町村や都道府県が相談窓口を開設しています。

財団法人 日本建築防災協会のホームページで相談先をご検討ください。

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/

いざというとき、わが家が守ってくれるのか、それとも凶器になるのか。その差はまさに、わずかな耐震知識と、日頃のお手入れ、適切な改修がものを言うのです。

出典 総務省消防庁|防災・危機管理eカレッジ|わが家の耐震性チェック