火災

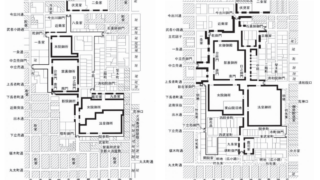

火災 たき火による火災、不注意が出火原因になることを考える・5月2日~3日(嘉永7年4月6日~7日) 嘉永7年の大火「毛虫火事」

たき火をはじめとする火の取り扱いには、常に慎重さが求められます。1854年、京都で発生した「毛虫火事」も、たき火の不注意が原因でした。本記事では、嘉永7年の大火「毛虫火事」の経緯と、現代におけるたき火火災防止のポイントについて紹介します。

火災

火災  復興

復興  火災

火災  火災

火災  火災

火災  火災

火災  火災

火災  火災

火災  復興

復興  火災

火災