火山

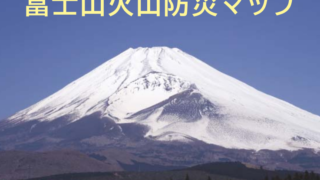

火山 火山防災マップで噴火に備える・6月24日 阿蘇山噴火

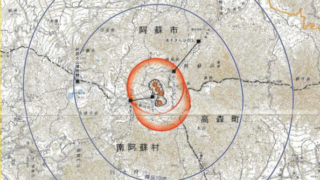

活火山・阿蘇山の脅威に備えるには、正確な情報と事前の準備が欠かせません。1958年6月24日の噴火では、直径50cmもの噴石が飛散するなど大きな被害が出ました。阿蘇山火山防災マップを活用し、自分の暮らす地域のリスクを把握しておくことが、命を守る第一歩です。

火山

火山  火山

火山  事故

事故  火山

火山  火山

火山  火山

火山  火山

火山  火山

火山  火山

火山  火山

火山