地震

地震 地震そして津波、備えは先ず歴史を知ることから・12月26日 スマトラ島沖地震・インド洋巨大津波

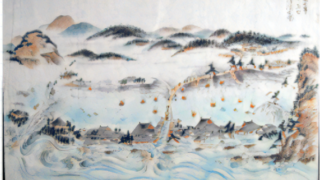

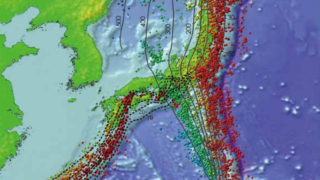

2004年、インドネシア・スマトラ島沖で発生したマグニチュード9.1の地震とそれに伴う津波は、インド洋沿岸に甚大な被害をもたらしました。被害を防ぐ鍵は、「過去の教訓」を学び、防災意識を高めることにあります。本記事では、歴史から学ぶ重要性や、津波の恐ろしさ、そして命を守るための備えについて考察します。

地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

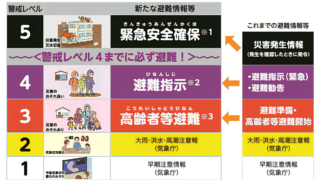

地震  津波

津波  地震

地震  地震

地震  地震

地震