1854年12月24日に発生した安政南海地震では、巨大津波が和歌山県広村(現:広川町)を襲い、多くの命が危険にさらされました。このとき、村の郷士・浜口梧陵は収穫した稲を燃やして村人を高台に誘導し、多くの命を救いました。この「稲むらの火」の逸話は、津波対策や災害時の迅速な判断の重要性を伝える象徴的なエピソードとして知られています。現代でも、津波防災や復興への意識を高める取り組みが行われており、未来を担う世代にその教訓が受け継がれています。

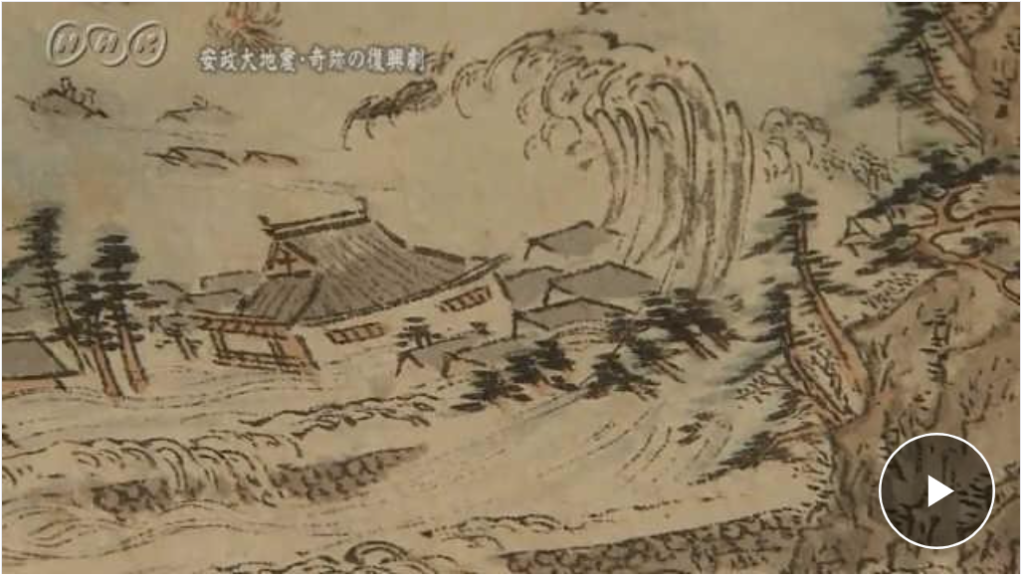

地震による大津波

1854年12月24日 安政南海地震

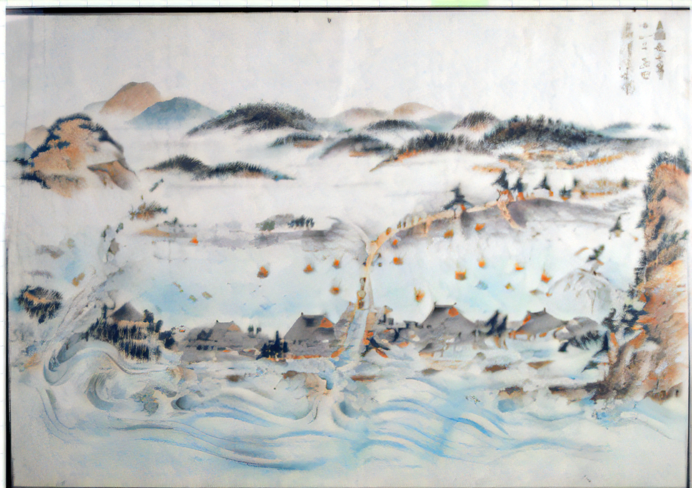

安政南海地震による大津波が広村(現在の和歌山県広川村)を襲いました。このとき、村の郷士浜口梧陵は、暗闇の中で逃げ遅れていた村人を、収穫したばかりの稲を積み上げた「稲むら」に火を放って高台に導きました。

安政南海地震では、大津波が来襲した和歌山県広村(現:広川町)で、水田の稲むらに火を放ち住民を高台へ誘導した浜口梧陵の「稲むらの火」の逸話が知られています。これを基に、津波対策への理解と関心を深めることを目的として11月5日が「津波防災の日」として制定されています。

*1854年 安政南海地震(稲むらの火)(安政元年)12月24日(旧暦11月5日)

稲むらの火と津波対策

国連防災会議に出席した小泉内閣総理大臣(当時)は、「稲むらの火」の話を世界からの参加者に紹介し、災害についての知識や教訓を常に頭に入れておくこと、災害発生の際には迅速に判断して行動することの重要性を訴えました。

参考 内閣府防災担当ホームページより

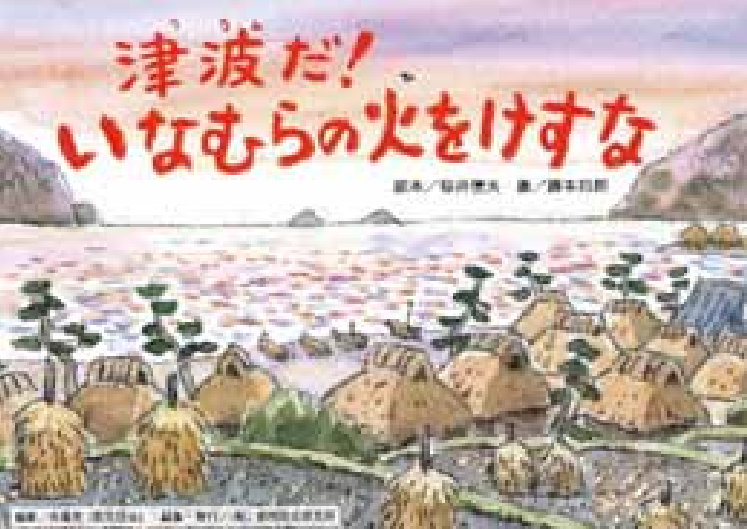

この紙芝居は、稲村の火に関連して、過去に作成された多くのストーリーをもとに、単に1854年の安政南海沖地震の記録にとどめず、津波の一般的常識も盛り込みながら、平成16年度に内閣府防災担当の責任のもとに監修されたものです。各場面は桜井信夫氏の文章と藤本四郎氏の絵から構成さています(全16場面)

出典 内閣府防災担当ホームページ|紙芝居「津波だ!いなむらの火をけすな」

津波から逃げる

津波が発生したら早急に安全な場所に避難する必要があります。「津波てんでんこ」と言って、津波が起きたらてんでんに避難するように伝えられています。

「津波てんでんこ」とは

津波被害が多い三陸地方で「津波起きたら命てんでんこだ」と伝えられてきました。これは「津波が起きたら家族が一緒にいなくても気にせず、てんでばらばらに高所に逃げ、まずは自分の命を守れ」という意味です。

出典 警視庁ホームページ

東日本大震災(平成23年3月)

「危ないから行かないで」と母に止められる

~3日後に父と再会、「てんでんこ」の意味実感(釜石市 震災当時小学4年 男子)

授業を受けている途中に地震が来て、いつも避難訓練でやっているように机の下にもぐり、揺れがおさまるのを待ちました。

出典 内閣府防災情報のページ|一日前プロジェクト

それから、先生に「避難するぞ!」って言われて、避難場所となっていた近くの高校へ避難しました。

後から母さんが来たけど、「父さんはまだ来ていない」と言われました。ぼくは父さんや家がどうなっているのか気になって、津波を見に行こうとしたけど、母さんに「あぶないから行かないで!」って言われてやめました。

その日は体育館の暗幕を床に敷いて、その上に毛布を敷いて寝ることになりましたが、ぼくは父さんとの連絡がとれずにいたので、あまり良く眠れませんでした。

やっと3日後に父さんが避難場所に来ました。家族がバラバラに避難してきて、なんて言うか、よく教わっていた「津波てんでんこ」だったなと思います。

小学生に震災伝える高校生プロジェクト 東日本大震災11年・被災地の今(2)

東日本大震災から11年が経過した被災地では、震災を知らない世代が増えています。NHK盛岡放送局では、当時幼かった高校生たちに呼びかけ、小学生に震災の教訓を伝えるプロジェクト「てんでんこクラブ」に取り組んでいます。

出典 NHK防災

まとめにかえて

「稲むらの火」の話では、収穫した稲を燃やすことでいち早く津波を知らせて人々を救おうとしています。避難は早急に行うことが必要になります。津波からの避難をどのようにするかを事前に心得ておき、いざという時に素早く命を守る行動をとれるようにしておくことが、事前にしておく津波対策になります。

あなたの街からはじめよう~地域で取り組む津波避難対策~【本編】

地域住民が参加するワークショップを通じて、津波避難計画の作成と改善方法を学ぶことが津波対策に取り組む上で重要です。地域の実情を反映した計画作りが重要で、住民と行政が協力して防災力を高めることが大事です。避難訓練や継続的な改善が計画の定着に必要です。