台風

台風 命を守るための防災情報・6月22日~24日 ダイナ台風

1952年に発生した「ダイナ台風」は、規模こそ大きくなかったものの、南西諸島から関東にかけて広範囲に被害をもたらしました。風雨の激しさとともに、当時の教訓からは、たとえ小さな台風でも決して油断できないことがわかります。現在では、防災情報を的確に活用し、自ら命を守る行動を取ることの重要性が強調されています。この記事では、過去の災害と現代の防災情報の活用法について振り返ります。

台風

台風  火山

火山  台風

台風  大雨

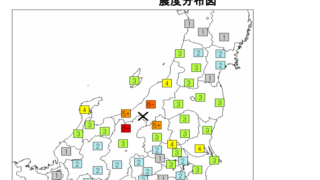

大雨  地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

地震  台風

台風  土砂災害

土砂災害