九州北部に豪雨災害が発生

1953年(昭和28年)6月25日 昭和28年西日本水害

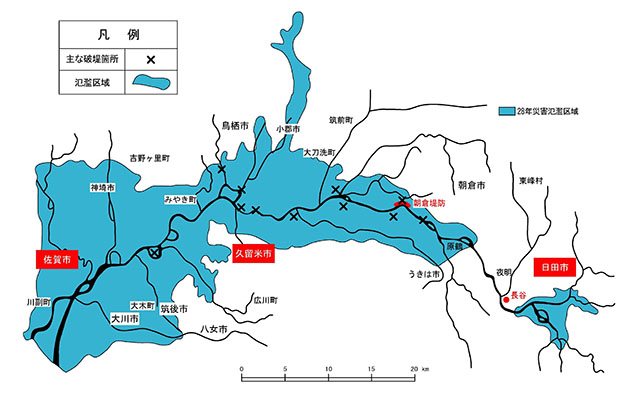

活発な梅雨前線の影響で九州北部を中心に豪雨災害が発生、「昭和28年西日本水害」と名付けられました。

被害の原因

この水害が九州北部に甚大な被害をもたらした原因として、集中豪雨が発生しやすい梅雨末期の気象要因、阿蘇山の噴火活動による地質的な要因、および九州北部を流れる河川流域の地形的な要因などがあり、それらが複合して被害を大きくしたと言われています。

水害からの避難

早めに避難しないと犠牲者はなくならない

平成11年6月末梅雨前線豪雨(平成11年6月)

早めに避難しないと犠牲者はなくならない

(呉市 70代 男性)

土砂で流されて亡くなった方の親戚に聞きましたが、そこの夫婦は避難する支度をしとったらしいんですよね。だから見つかったとき、手をつないでたらしくて。間に合わんかったんよね。そこの娘さんは帰ってきたときに、呆然としていました。

逆に、上のアパートの人は、親子して車で帰ってきたところで、いつもなら小さい子がぐずってなかなか家に帰らんのが、その日はお母さんがせきたてて、すんなり家に入ったとたんに、ドンときたみたいでね。ほんのちょっとの差やけど、一秒くらいで生きるか死ぬかがわかれてしまうんやなと、つくづく感じました。

だから、避難勧告とかそういうものが出たら、やっぱりみんなで早めに避難していかんと、被害者は少なくならんと思います。危ないよって言われても避難しない人が一人でも二人でもおれば、必ず犠牲者が出るからね。

近年、100年に一度の豪雨が毎年あるように感じます。全国の自治体では住民が避難する「広域避難」の検討が進められていますが、解決すべき課題が多く、どこから検討していけばよいか分からないとの意見もあるようです。

出典 内閣府防災情報のページ

様々な検討は必要ですが、災害から命を守るためには、先ずは空振りをおそれず早めの避難が必要です。

昭和28年西日本水害 ~記憶と記録 、そして教訓~(地域発 未来へつむぐ安心安全)

今からさかのぼること71年前。梅雨前線を起因とする集中豪雨が九州北部を直撃。筑後川や白川 をはじめとした河川は氾濫し、流域に戦後最悪となる「水害」を引き起こしました。「昭和28年西日本水害」 と呼ばれる大災害です。

この水害の記憶と記録をもとに、河川の氾濫、土砂災害、都市部の水害という3つの事象から「水害」に対する私たちの「防災」を考えます。

出典 J:COMチャンネル

まとめにかえて

この西日本水害では、洪水調節ダムの建設、河川改修、道路・橋の整備、住宅・農業施設の再建等の復興・対策が行われ、今日の西日本地域の発展につながっています。

身を守り、命を守る行動が、災害対応で優先されるのは、復旧や復興もそこにいる住民がいて初めて出来ることです。空振りであっても、早めの避難が必要です。

・近年、激甚化・頻発化する水害を受けて、全国の自治体にて、行政界をまたいで住民が避難する「広域避難」の検討が進められている。

・広域避難の検討にあたっては、解決すべき課題が多く、どこから検討していけばよいか分からないとの意見がある。

・本事例集は、全国各地での広域避難に関する先行事例をまとめたもの。

・本事例集を参考に、地域の実情や取り組むべき課題を踏まえながら、各地域でも広域避難の具体化に向けて取り組まれることを期待する。