この記事は、1983年に発生した三宅島噴火において、人的被害がなかった背景に注目し、事前の防災訓練や日頃の備えがどれほど重要かを強調しています。噴火前の防災訓練や住民の冷静な対応、適切な情報提供が功を奏し、被害を最小限に抑えることができました。火山噴火が予想される際に、どのような行動を取るべきかを再確認するとともに、迅速な避難や日常的な防災意識の重要性を改めて認識することは防災に取り組む上で有益です。

噴火でも人的被害は皆無

1983年(昭和58年)10月3日 三宅島噴火

10月3日13時59分頃より三宅島測候所の地震計に噴火の前駆的微動が記録され始め、15時23分頃、雄山南西山腹二男山付近に生じた割れ目から噴火(溶岩噴泉)が始まりました。

参照 気象庁

日本は幾つもの大陸プレートが沈み込む場所ですから、火山の数がとても多い国です。それゆえに、普段から火山噴火が起きたときのことを考えて、迅速に避難するための心がけを考えておくことが必要です。

防災訓練といざという時の心がけで人的被害は皆無

人的被害が皆無であったことについては、いくつかの理由をあげることができるが、一つには噴火直前の8月24日に行われた大規模な「東京都総合防災訓練」がある。

この訓練は雄山の噴火を想定し、都各局、警視庁、東京消防庁、陸海空自衛隊、海上保安庁、三宅村等の機関及び地元住民等約30団体3,000人が参加し本番さながらに行われたが、噴火の当日この訓練が十分生かされその成果が現れたことは特筆すべきことといえよう。

また、火山島に住む住民としていざという時どう行動するかを常に心がけていた島民の機敏な対応と冷静沈着な行動もその理由の一つである。

更に、三宅村が同報無線を駆使して迅速的確に避難勧告や情報提供・デマの否定など人心安定のための放送を行ったため、住民が混乱なく避難できたこともその理由としてあげられる。

出典 内閣府防災情報 三宅島の概要|07.人的被害は奇蹟的にも皆無であった。

噴火が予想されるときの行動

三宅島噴火では防災訓練やいざという時の為の心がけ、避難勧告や情報提供などにより混乱なく避難できたことで人的被害を皆無にできたとされています。

噴火が予想されるときの行動

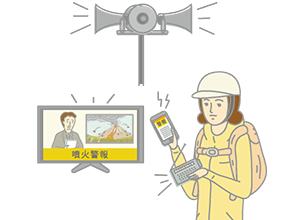

きちんとした火山情報や気象情報を入手! テレビやラジオなどによって、きちんとした火山情報や気象情報を入手し、対応を考えましょう。

「噴火警報」や「噴火予報」に注意!

火山活動の異常があれば「火山監視・情報センター」が「噴火警報」や「噴火予報」が発表されます(下図参照)。テレビ、ラジオやインターネット、防災行政無線、広報車などの情報に注意しましょう。

緊急速報メールや防災行政無線から流れる情報に注意

携帯電話の電源はONにし、緊急速報メールや、防災行政無線から流れる情報に注意しましょう。

地域の行政機関の指示にしたがいましょう!

火山活動が活発化し、危険な状態になると、地域の行政機関(市町村役場、消防署、警察署)から避難勧告などが出るので、これにしたがって行動しましょう。

出典 消防防災博物館

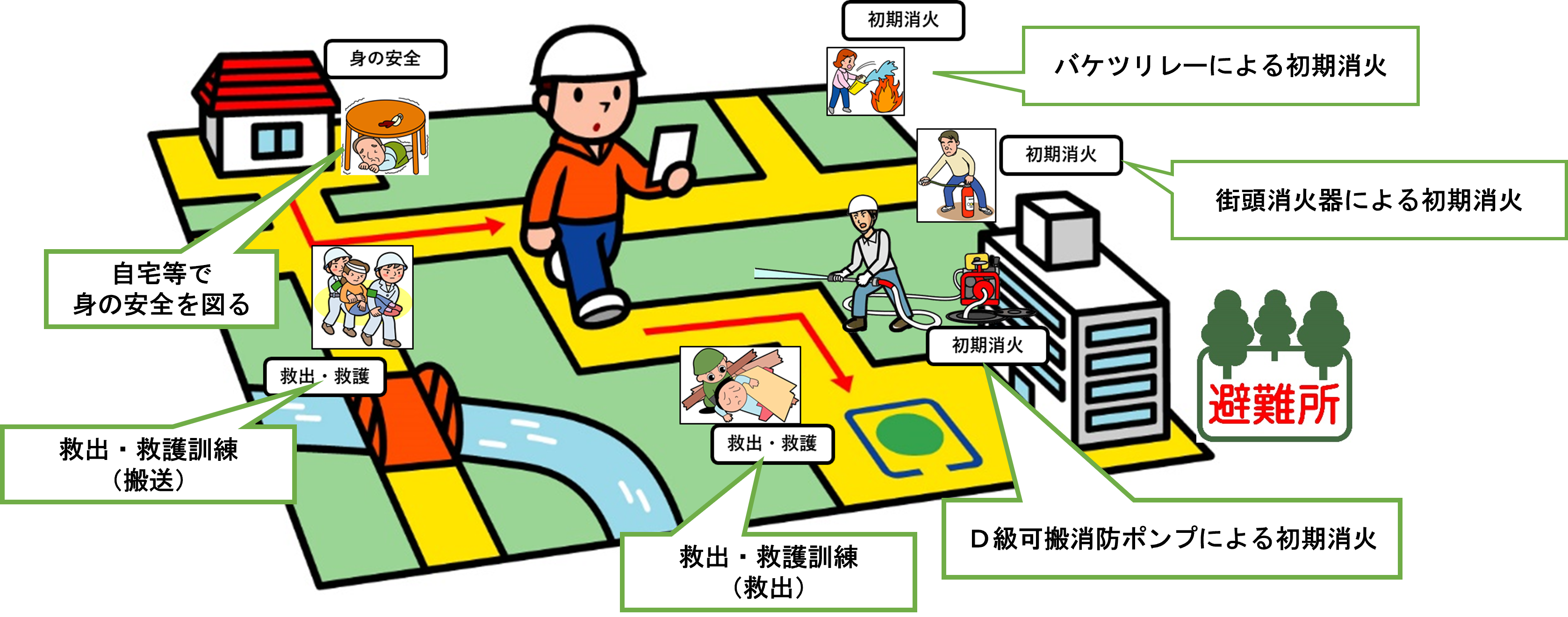

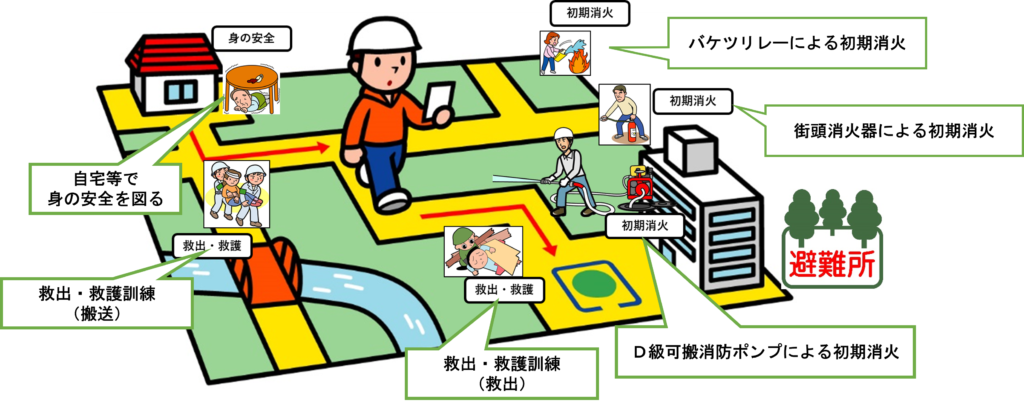

まちかど防災訓練(小規模発災対応型防災訓練)の実施

まず自身の身の安全にはじまり、自宅、近所、そして町会・自治会等という広がりの中で、災害から人やまちを守るために、住民ひとりひとりが主役となって行います。 この時、普段身の回りにあるものを利用して(例えば、持参したバケツや街頭設置の消火器、毛布と物干し竿による担架など)対応するところに、日常との連動性が見られ、「日ごろやっていればこそ、災害の時にものをいう」訓練になります。

出典 東京消防庁 防火防災訓練ポータルサイト

いざという時の為の心がけが、避難勧告などで混乱なく避難できるようになるには「日ごろやっていればこそ、災害の時にものをいう」訓練が文字通りものをいいます。

まとめにかえて

火山災害時は事前の迅速な避難が、人的被害の有無を大きく左右します。

- 火山防災マップを見て、噴火警戒レベルに対応する危険な場所を確認しておきましょう

- あらかじめ、避難場所や避難経路を確認しておきましょう

- 気象庁が発表する噴火警報・噴火警戒レベル等に留意しましょう

- 噴火の恐れがある場合には、「警戒が必要な範囲」から事前の避難が必要です。地元の市町村の指示があった場合には、それに従いましょう

火山防災エキスパート講話

火山防災エキスパート講話【池谷 浩 委員】

出典 内閣府|内閣府共通ストリーミング

動画概要

火山噴火に備えた防災体制の構築と対応が重要であり、火山防災エキスパートが各地で支援を行っていることが紹介された。火山災害を防ぐためには発生する現象を知り、適切な対策をとることが必要である。地域の安全を確保するためには計画的な防災対策が重要である。