1918年1月9日、新潟県三俣村で発生した大規模な雪崩は、集落の約30棟を巻き込み、158名が命を落とす大災害となりました。このような雪崩災害は、豪雪地帯に住む人々にとって今もなお大きな脅威です。本記事では、雪崩の基本知識、発生しやすい条件や前兆、そして被害を最小限に抑えるための方法について解説します。冬の自然災害への備えを改めて考えるきっかけにしましょう。

雪崩により集落の民家約30棟が巻き込まれる

1918年(大正7年)1月9日 新潟県・三俣の大雪崩

新潟県三俣村(現:湯沢町)で、集落の裏山に積もっていた雪が幅400mにわたって大規模に崩れました。

三俣村の集落は、群馬県から三国峠を越えて新潟県に至る三国街道(現在の国道17号線)沿いの宿場町として発展してきたが、この雪崩によって集落の民家約30棟が巻き込まれ、158人が死亡する大きな災害となりました。

雪崩について知ろう

豪雪地域には日本全国の人口の2割近くにあたる人々が生活を営んでいますが、集落を対象とした雪崩の危険箇所(人家5戸以上等)は全国に20,501箇所もあります。

積雪のある地域では冬の時期、雪崩発生の危険性が高まります。雪崩の起きやすい場所やどのようなときに起こるのかを知っておくことが大切です。

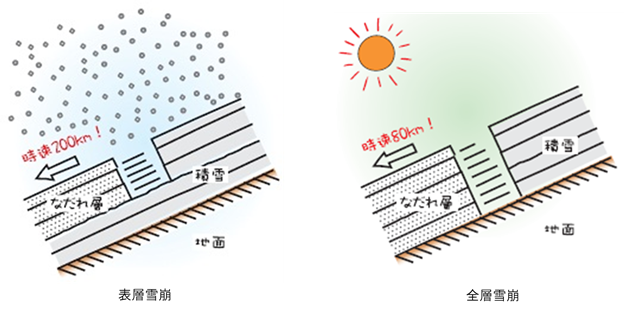

表層雪崩と全層雪崩

雪の多い新潟県では、雪崩災害がたくさん発生しています。

雪崩はスピードがとても速く、積雪の上の層がすべり落ちてくる「表層雪崩」では時速約200km、すべての層がすべり落ちてくる「全層雪崩」では時速約80kmにもなります。起きてからでは、とても逃げられません。出典 新潟県ホームページ

雪崩が起きやすい条件と前兆現象

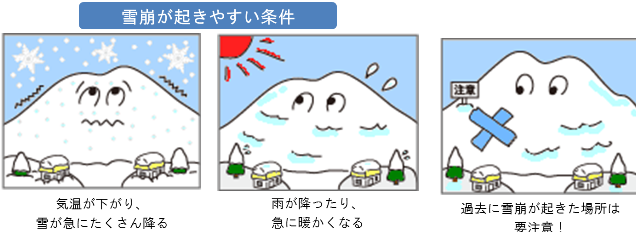

起きやすい条件

- 表層雪崩:気温が下がり、雪が急にたくさん降った時(1~2月は要注意!)

- 全層雪崩:雨が降ったり、急に暖かくなった時(春先は要注意!)

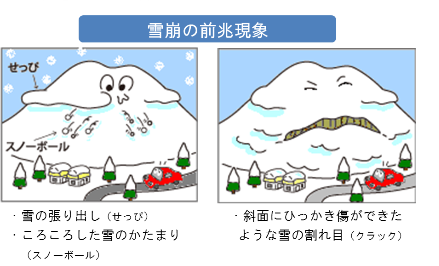

前兆現象

- 山の尾根からの雪の張り出した部分(雪庇(せっぴ))が、斜面に落ちることで雪崩につながる危険があります。

- 斜面をころころ落ちてくるボールのような雪のかたまり(スノーボール)は雪庇などの一部が落ちてきたもので、雪崩につながる危険があります。

- 斜面にひっかき傷ができたような雪の割れ目(クラック)は、積もっていた雪がゆるみ、少しずつ動きだそうとしている状態で、その動きが大きくなると全層雪崩が起こる危険があります。

出典 新潟県ホームページ

雪崩から身を守る

国土の半分以上が「豪雪地帯」に指定されている日本では、毎年のように雪崩(なだれ)による災害が発生しており、危険箇所は全国で2万か所以上もあります。

冬の脅威!「雪崩災害」から身を守る

日本は先進国の中で最も雪が多い国の一つです。雪崩は向き合わなくてはいけない災害の一つです。豪雪地帯では、様々な対策が取られていますが毎年のように、雪崩による死者や行方不明者が出ています。最近では、登山やスキーなどのレジャー客にも被害が出ています。今回は、雪崩が起きるメカニズムを解説して、被害を最小限に食い止めるための対策をご紹介します。

出典 政府広報オンライン

1雪崩の発生状況は?

2そもそも、雪崩とは?

3雪崩が発生しやすいケースは?

4私たちが心がけるべきことは?

5行政の取組は?

心がけるべきこと

日ごろから危険箇所や気象情報をチェック。もし、雪崩の前兆を発見したらすぐに通報を。

雪崩から自分の身を守るためには、一人ひとりが雪崩に関する正しい理解を深めておくとともに、普段から雪崩災害に対する防災意識を持つことが重要です。

もしも、雪崩の前兆を発見した場合は決して近づかずに、最寄りの市町村役場や警察署、又は消防署へすぐに通報します。

参照 政府広報オンライン|私たちが心がけるべきことは?

まとめにかえて

日本には豊かな四季があり、季節毎に注意が必要な災害もあります。

雪崩も冬特有な災害です。雪崩に巻き込まれた場合身を守るのに、雪崩と同じ方向に逃げず雪崩の端へ向かって逃げる、荷物を捨てなるべく身軽になって逃げる、雪の中を泳いで浮き上がるようにする等があります。

また周囲の人に巻き込まれないように知らせる事や、雪の中から上を歩いている人の声が聞こえる場合があるため、聞こえたら大きな声を出して周囲に助けを求め救ってもらえるようにすることも必要になります。

雪崩から主人の命を救った「忠犬タマ公」

タマ公は、旧村松町の早出川沿いにある暮坪集落で生まれたメスの柴犬で、早出川を少し上った中川原集落にいた刈田吉太郎さんという猟師に引き取られました。

タマ公は、昭和9年と昭和11年の二度にわたり、雪崩に巻き込まれた主人を両方の前足を血だらけにしながら掘り出して助けました。

主人の命を二度も助けたタマの活躍は、日本だけでなく世界中の新聞やラジオで報じられました。

こうしてタマは、忠犬タマ公として有名になったという感動のお話です。

出典 新潟県ホームページ 「忠犬タマ公」について