2003年7月26日、宮城県北部で連続して強い地震が発生し、多くの地域が震度6弱から6強の激しい揺れに見舞われました。この地震をきっかけに、家具の転倒による被害のリスクが改めて注目されました。今回は、実際の被災者の体験談を交えながら、家具の転倒防止策の重要性と具体的な対策方法について紹介します。

宮城県北部連続地震

2003年(平成15年)7月26日 宮城県北部連続地震

宮城県北部を震源とするマグニチュード6.4の地震が発生し、宮城県東松島市などで震度6強を観測しmました。この地震の前後にも強い地震が相次いだのも特徴で、0時13分頃の前震(マグニチュード5.6、震度6弱)、16時56分頃の最大余震(マグニチュード5.5、震度6弱)などこの日だけで震度4以上の地震が14回発生しました。

家具の転倒防止

役立った転倒防止グッズ

宮城県北部を震源とする地震(平成15年7月)

家具は倒れず

~役立った転倒防止グッズ~(東松島市 70代 女性)

ご飯をよそって出して、みそ汁を持ってこようと思って立ち上がったときに「ドン」と来たんですね。アッと思って、とっさに私は食器棚を押さえ、お父さんがあっちから、テレビを押さえました。

食器棚は、観音扉 ※ を少し太めのゴムでとめていました。そのゴムが伸びて、中のものが少し飛び出しましたが、たいしたことはありませんでした。

それから、今度は仏壇の花が心配になって走っていったのですが、ふっと庭を見ると、道路に面したうちの岩塀が倒れていました。

たんすとか本棚とかは全部、前々からゴムみたいな転倒防止用のやつを買って、下に入れてあったんです。だからぜんぜん倒れなくて、助かりました。

※観音扉とは、中央から左右に広がって開く形式の扉のこと。

「その時家具が凶器になる!(戸建住宅編)」

地震で家具や家電が倒れると、けがをするだけではありません。火災が発生したり、避難障害が生じる可能性があります。また、あなたがケガをすると、家族や周りの方はどのようになるのでしょうか。

出典 東京消防庁|家具転倒対策ビデオライブラリ

家具の転倒防止

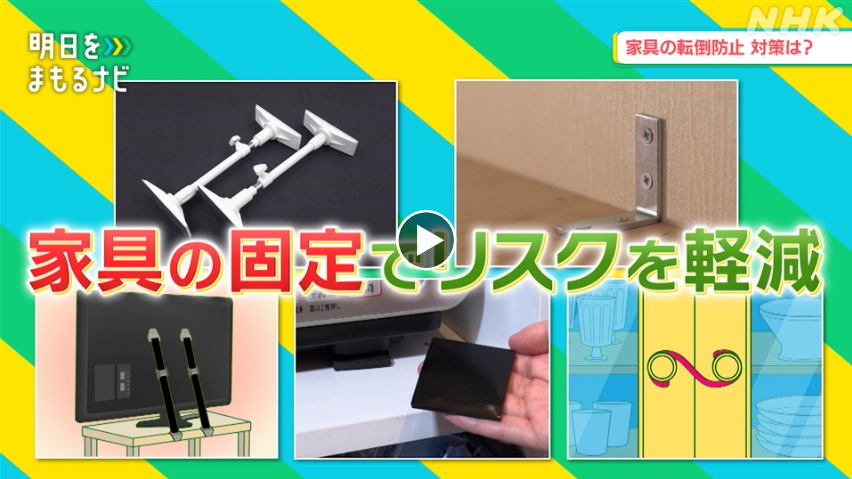

家具の転倒防止 対策は?

いつ起こるかわからない地震。自宅の備えは大丈夫ですか?

つっぱり棒の正しい取り付け位置やキッチンでの注意ポイントなど、命を守るために欠かせない、家具転倒防止の対策法を9つご紹介します。

<対策例>

1.L字金具で壁と直接固定

2.つっぱり棒を取り付ける場合は、手前ではなく奥に

3.天井の強度の高いところへ取り付ける(強度を補うために板を当てるのも有効)

4.家具の下にストッパーを併用するとさらに倒れにくくなる

5.テレビは転倒防止ベルトを使って壁やテレビ台に固定

6.キッチンの重たい調理家電は粘着マットで転落防止

7.冷蔵庫は転倒防止ベルトで壁に固定

8.食器はすべり止めシートを敷いて収納

9.食器棚の扉はS字フックを使うと開きにくくなる

出典 NHK防災

まとめにかえて

2003年の宮城県北部連続地震では、震度6強の激しい揺れが繰り返し発生し、建物や塀の倒壊とともに、家具の転倒も大きなリスクとなりました。ある被災者の体験談では、事前に転倒防止グッズを活用していたことで、家具の倒壊を防ぎ、家族の安全を守ることができたと語られています。家具の転倒は、けがや火災、避難の妨げにつながるため、L字金具やつっぱり棒、転倒防止ベルトなどを正しく使い、日頃から備えることが命を守る鍵となります。