土砂災害

土砂災害 土石流から命を守るために、避難の基本を心得ておく・7月9日 長野県南木曽町土石流災害

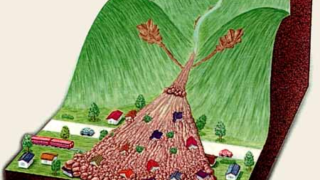

2014年7月、長野県南木曽町で発生した土石流災害は、局地的な大雨が引き金となり、町の中心部を襲いました。土石流は一瞬で家屋や道路を押し流す危険な災害です。この記事では、過去の災害事例をもとに、土石流の特徴や避難のポイント、そして命を守るために私たちが今できる備えについて紹介します。

土砂災害

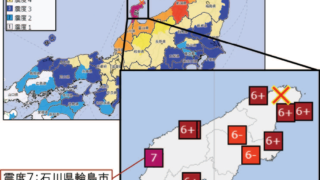

土砂災害  地震

地震  火山

火山  事前

事前  つむじ風

つむじ風  台風

台風  大雨

大雨  火山

火山  事前

事前  地震

地震