台風

台風 風水害への心構えと避難について考えてみる・10月12日 令和元年東日本台風(台風第19号)

この記事では、2019年10月に発生した令和元年東日本台風に焦点を当て、広範囲にわたる記録的な大雨や河川の氾濫、洪水による被害状況を振り返ります。避難の重要性や警戒レベルに基づく行動の必要性と、事前の備えや避難行動が大切なことを理解することが大事です。災害時に命を守るために、警戒レベルの確認と早めの避難が求められることを再認識する内容となっています。

台風

台風  事前

事前  地震

地震  台風

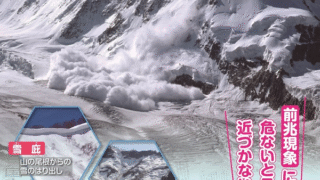

台風  火山

火山  火災

火災  台風

台風  火災

火災  火山

火山  地震

地震