1708年、京都の中心部を襲った「宝永の大火」は、御所を含む広大な範囲を焼き尽くし、1万4千棟以上が失われる甚大な被害をもたらしました。しかしこの大災害をきっかけに、京都の都市計画は大きく見直され、防火機能を高めるためのまちづくりが進められます。本記事では、宝永の大火が京都の都市構造に与えた影響と、それに学ぶ現代の防災都市計画についてご紹介します。

大火による市街地再編

1708年4月28日(宝永5年3月8日) 京都・宝永大火

京都で宝永の大火が発生しました。この火災で、禁裏御所をはじめとする中心部の広範囲に及ぶ14,000棟以上の家屋が焼失しました。

復興にあたっては、防火能力を高めるべく御所周辺の公家町を拡張、これに伴い町屋や寺院群をこれまで農地が広がっていた鴨川の東岸に移転させるなど、現在の京都につながる大規模な市街地再編が実施されました。

「新」のつく通り

御池通で鴨川を渡ると「新堺町通」「新高倉通」など「新」のつく通りが多くみられますが、これは京都御所周辺にあった民家がこの火災を機に移転し、以前の居住地に因んで付けられたものです。

参照 京都市ホームページ|宝永の大火

災害と都市計画

宝永の大火は広大な範囲を焼失したため,京都の町並みに大きな変化を与えました。

京都の都市防火

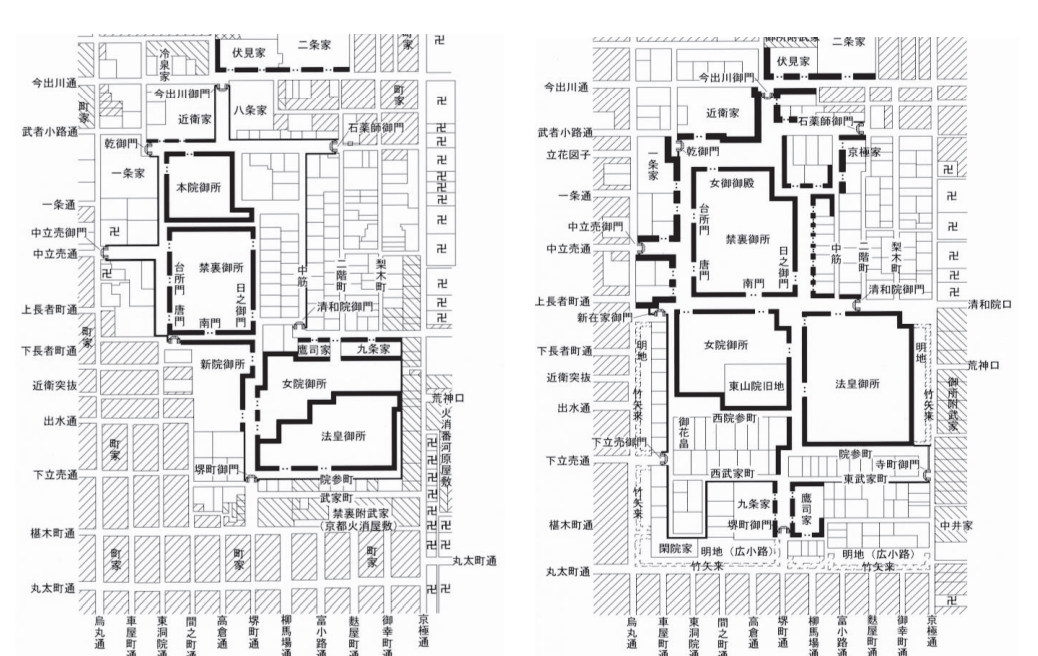

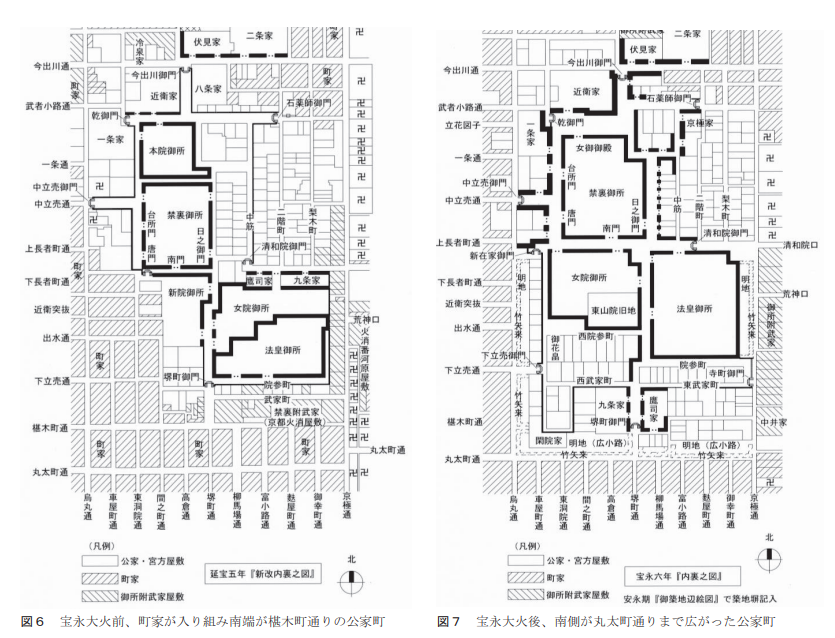

公家町の整理 御所群がある「築地之内」を囲む公家町は、大火前は町家や寺院等が入り組んでいたが(図6)、町家や寺院、公家屋敷まで一旦収公され、町家等は撤去され、通り沿いに「明地」が設けられ、竹矢来が置かれた(図 7 )。

参照 J-STAGE|京都と江戸の街並景観の違いと都市防火計画

災害と都市計画

江戸時代、京都では火災が頻発し、都市の広大な市街地を繰り返し焼き払った史実があります。

宝永の大火を機に、京都市内の町割りが改められ、幅員の広い道路が整備されました。また、京都市内には、消火用水路である「堀川」が整備され、消火活動に役立てられました。

防災都市づくり計画

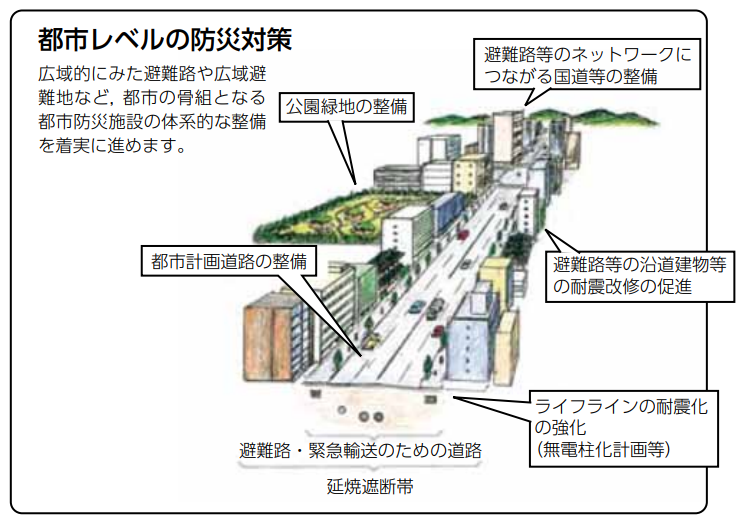

大地震とこれに伴う火災の被害を最小限に抑え,日常生活における安心・安全を守るため,防災都市づくり計画を定めています。

出典 京都市|都市防災

まとめにかえて

京都で歴史ある街並みがあるのは、数々の大火や災害がある度に防災対策が講じられ、復興が繰り返されてた結果と言えます。

災害に備えとして被災した後の復興を考えておくことも防災に取り組む上で有益な心構えとなります。

復興まちづくり(東京都)

東京は、首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模災害のリスクに直面しています。

東京都は、関東大震災の復興にあたった先人たちの精神を受け継ぎ、徹底した防災対策を加速させ、100年先の未来を見据えた「防災都市づくりのレベルアップ」を図っていきます。

出典 東京都都市整備局|復興まちづくり