1952年3月4日に発生した十勝沖地震は、北海道の広範囲に被害をもたらしました。 特に津波による被害が大きく、流氷や漁船を巻き込みながら被害を拡大させた点が特徴的です。 このような地震や津波の予防のためには、日頃から防災の心得を身につけることが重要です。

津波、流氷で被害拡大

1952年(昭和27年)3月4日 十勝沖地震

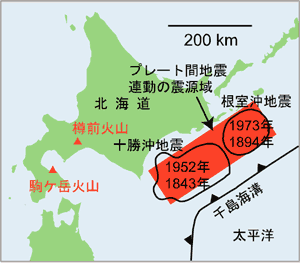

十勝沖を震源とするマグニチュード8.2の地震が発生し、浦河町、帯広市、釧路市などで震度5を観測しました。また、津波の被害は釧路・根室地方の沿岸部で大きく、津波の高さは厚岸町で6.5mに達し、流氷や漁船などを伴って被害を拡大させました。

この地震の震源は千島海溝で、プレート間巨大地震と呼ばれるタイプの地震です。過去にも1839年、1843年、2003年に同じような地震が発生しています。

地震・津波災害に備える

海岸にいるときに大きな揺れや長い時間ゆっくりした揺れを感じたときは、津波の恐れがありますので直ちに高台に避難しましょう。

出典 気象庁|災害に備える

地震発生後すぐに押し寄せる“早い津波” リスクのある場所は?対策は?

今年(2024年)元日に起きた能登半島地震。地震発生後すぐに各地を“早い津波”が襲いました。陸地への到達時間が早い津波のリスクは他の地域にも存在することが、近年の調査でも分かってきました。“早い津波”からどう身を守ればよいのか考えます。

出典 NHK防災

- 能登半島地震で発生 揺れたらすぐ来る“早い津波”とは?

- “早い津波”はなぜ起きる?リスクのある場所は?

- “早い津波”から住民を守った地区 ヒントとなる取り組みとは

- 津波からのいち早い避難を妨げる「家屋倒壊」

- 車での避難 渋滞を発生させない取り組み 宮城県山元町

防災を学ぼう

地震が発生すると津波等が起きる場合があります。いざという時の為に事前に災害へ対応する防災の心得を学んでおくことは有益です。

クイズで防災を学ぼう!(地震(じしん)編)

クイズで防災を学ぼう!(津波編)

まとめ

1952年十勝沖地震は、流氷や漁船などを伴って被害を拡大させました。この地震から個人の防災では、以下のようなことが必要と考えられます。

- 地震発生時には、落下物や飛来物に注意して安全な場所に避難する。

- 津波警報や注意報が発令されたら、速やかに高台や避難ビルなどに移動する。

- 流氷や漂流物などによる二次災害にも備えて、防寒具や救命胴衣などを用意する。

- 防災グッズや非常食などを常備しておく。