この記事では、1944年12月7日に発生した東南海地震について、当時の戦時報道管制による影響と、その後の災害への備えの重要性を考察しています。東南海地震は第二次世界大戦中の厳しい報道管制下で発生し、被害の実態は大きく隠されていました。特に軍需工場や学校を中心に甚大な被害が出たにもかかわらず、当時の報道ではその被害はほとんど伝えられませんでした。このような「隠された災害」を振り返り、災害の記録を次世代に語り継ぐことが防災に役立つ可能性について考える機会としています。

第二次世界大戦末期の戦時報道管制

1944年(昭和19年)12月7日 東南海地震(東海道沖)

海洋プレートの沈み込みに伴い東南海地震が発生、マグニチュード7.9の地震で、授業・勤務時間帯に重なったこともあり、学校や工場等を中心に多くの被害がありました。

東南海地震の被害と救済

三重県においては、熊野灘沿岸の津波被害、愛知県においては、埋立地である軍需工場が集中する地区での被害、静岡県においては、軟弱な泥質からなる沖積平野地区において住家被害が見られるなど、被害の様相はさまざまであった。

出典 内閣府防災情報のページ

戦時報道管制の厳しかった時期

1944年の東南海地震によって発生した津波は、伊豆半島から紀伊半島までを襲いました。

1944年は第二次世界大戦末期の戦時報道管制の厳しかった時期であったために、被害の具体的な報道は一切されませんでした。そのため被災者による津波の体験談が、インパクトの大きさや死者の数に対してそれほど多くないのはその為でした。

12月12日午後0時から1時に撮影したもの。詳しくは小白井ほか(2006)を参照のこと。

隠された大震災

東南海地震は第二次世界大戦中の厳しい報道管制下で発生した為、被害の実態は隠されていました。

報道管制によって隠された被害

当時、日本は太平洋戦争の最中でした。地震で被害の大きかった東海地方には、当時、軍用飛行機などを生産する軍需工場がたくさんありました。そこで「地震で多くの建物や工場に被害が出た」という日本にとって不利な情報は、報道管制をしく日本政府(軍部)によって隠されてしまったのです。

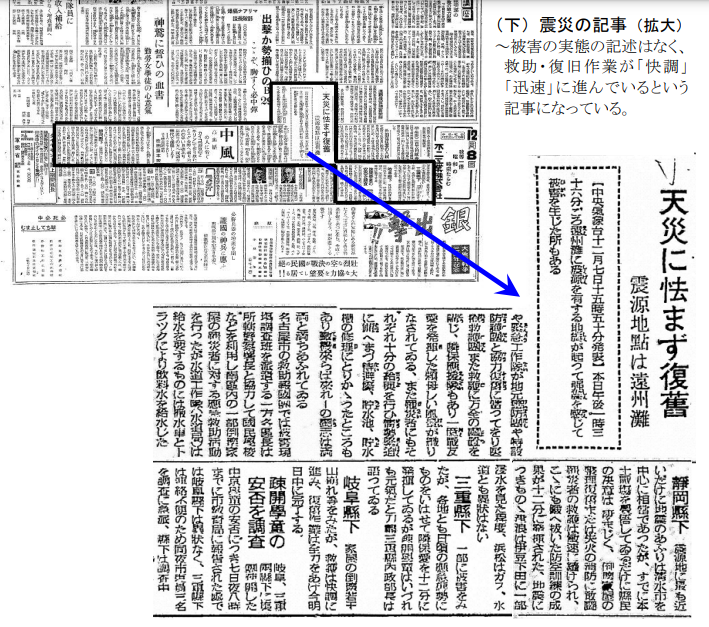

さらに地震の翌日の12月8日は太平洋戦争の開戦記念日にあたっていたため、3面(当時は全4面)の片隅に「地震による被害復旧は急速に行われている~復旧や救護に万全の処置をしていて~頼もしい風景~災害にあった人たちには給水など十分な支援が行われている」という、事実とは違った復旧作業のようすだけが報道されました。

出典 災害史に学ぶ

戦争に消された大地震

伊勢湾の北部、名古屋市から半田市にかけての港湾地帯には航空機工場かありましたが、倒壊により多くの死者かでました。なかでも悲惨だったのは、戦時中の勤労動員によって働いていた中学生約160人が、倒壊した工場の下敷きになって亡くなったことです。

これらの工場では、当時「零戦」と呼はれた戦闘機などを造っていました。工場の中で造られた航空機は、壁があっては外に出すことかできません。そのため工場では壁を抜いてしまい、わすかな柱だけで工場の建物を支えていました。そこに激震か襲い、たちまち倒壊してしまったのです。

参考 災害を語り継ぐ|戦争に消された大地震

長い歴史の中では災害が埋もれてしまう場合もあります。それでも災害を経験した人達はそれを未来の人たちに教訓として伝えようと災害伝承碑や災害遺構が各地の残されています。

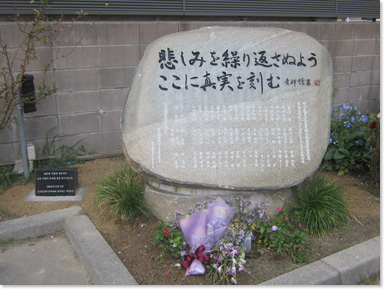

自然災害伝承の碑

自然災害伝承碑とは、過去に発生した自然災害(洪水、土砂災害、高潮、地震、津波、火山災害等)の様相や被害状況等が記載されている石碑やモニュメントのことです。

これらの碑は被災場所に建てられていることも多く、過去にその土地で、どんな災害が起こったかを知ることが出来ます。

出典 国土地理院

東南海地震の碑

昭和19年(1944)昭和東南海地震で、軍事工場の建物が倒壊し、動員されていた労働者と学徒ら51人に加え、朝鮮女子勤労挺身隊員6人が犠牲になりました。この碑は慰霊のために建てられたもので、碑には「悲しみを繰り返さぬようここに真実を刻む」と書かれています。

出典 愛知県| 災害を今に伝える史跡など名古屋地区

昭和東南海地震 殉難学徒之像

伝承内容: 昭和19年(1944)12月7日午後1時36分、昭和東南海地震が発生し、半田市では震度6以上で188名が亡くなった。阿久比川河口の埋め立て地に立地していた中島飛行機半田製作所山方工場などの軍需工場が倒壊し倒壊した工場の瓦礫に押しつぶされ、学徒動員で集められた男女97名の命が奪われた。

出典 国土地理院|自然災害伝承碑

まとめにかえて

1944年に起きた昭和東南海地震は第二次世界大戦中に発生し、その前の東南海地震は1854年(安政元年)に安政東海地震がそして翌5日に安政南海地震が起きています。

災害も時間が経つにつれてその印象が薄れ、徐々に過去の出来事になってしまうことがあります。また当時の社会情勢等の事情で正確な記録がない場合もあります。

”天災は忘れた頃にやって来る”と言われるのは、災害のことを忘れたいと思っているからかもしれませんが、当時の教訓を後世の人たちに伝えようとする石碑やモニュメントも残されています。災害を見て見ぬふりをするのではなく、知っておくことは防災に取り組む上で有益です。