台風

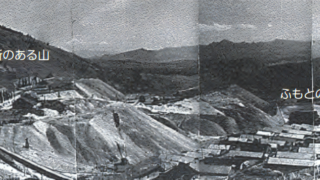

台風 いきなり逃げることになった時を想定してみる・10月20日 平成16年台風23号

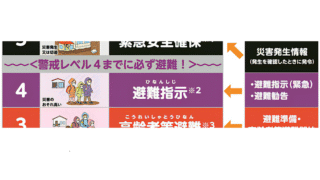

この記事では、2004年に発生した平成16年台風23号による甚大な被害を振り返り、災害時に命を守るための適切な避難行動について解説しています。特に、バスの屋根に避難し一夜を明かした事例を通して、避難の重要性が強調されています。突然の避難を求められた場合、即座に行動できるようにするためには、事前の準備や心構えが不可欠です。また、避難の際には周囲の人々と連携し、「率先避難」を広める取り組みが有効であることも紹介されています。