土砂災害

土砂災害 豪雨による土砂災害への心構えを考えてみる・7月18日~19日 昭和39年7月山陰北陸豪雨

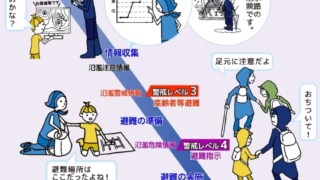

1964年(昭和39年)7月、梅雨前線の停滞により山陰・北陸地方を襲った記録的豪雨は、土砂災害を引き起こし多くの犠牲者を生みました。この記事では「昭和39年7月山陰北陸豪雨」の概要と、その教訓から学ぶ防災対策について解説します。突然の災害に備え、自分と家族の命を守るために何ができるのかについて考察します。

土砂災害

土砂災害  気象災害

気象災害  台風

台風  大雨

大雨  大雨

大雨  大雨

大雨  大雨

大雨  台風

台風  つむじ風

つむじ風  台風

台風