事故

事故 噴火の心構えと防災・4月27日 阿蘇山噴火

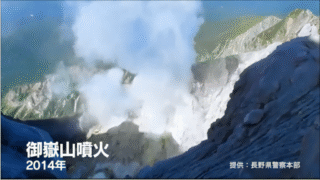

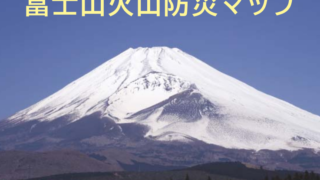

阿蘇山は、今もなお活発な活動を続ける日本有数の活火山です。1953年4月27日に発生した中岳第一火口からの噴火では、多くの観光客が噴石に巻き込まれるという痛ましい事故が起こりました。自然の魅力と隣り合わせにある火山の危険性を知り、正しい知識と備えを持つことが、安心してその美しさを楽しむためには欠かせません。本記事では、噴火への心構えと防災のポイントをあらためて考えます。

事故

事故  火山

火山  火山

火山  火山

火山  火山

火山  地震

地震  火山

火山  火山

火山  火山

火山  火山

火山