気象災害

気象災害 豪雪と除雪の心構えを考えてみる・昭和38年1月豪雪

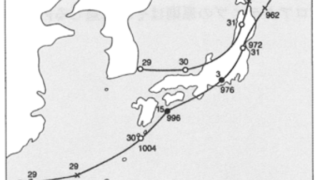

1963年1月、日本列島は「さんぱち豪雪」と呼ばれる記録的な豪雪に見舞われました。北陸地方を中心に九州にまで広がる大雪は、交通網を寸断し、多くの家屋被害や命の危機をもたらしました。この未曽有の災害を契機に、除雪の重要性が広く認識され、技術や設備の発展が加速しました。しかし、現代でも除雪中の事故が後を絶ちません。この記事では、「さんぱち豪雪」の概要と教訓を振り返りつつ、安全に除雪を行うための心構えや注意点を考えます。