地震

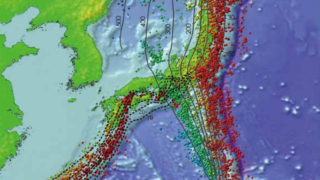

地震 避難した後のことを想定してみる・10月23日 新潟県中越地震

2004年10月23日に発生した新潟県中越地震では、山古志村の全住民が約2年間ものあいだ避難を強いられました。避難生活の中では、トイレや水、食事など、普段当たり前に使えていたものが使えなくなり、人々は多くの不便に直面しました。災害時、避難すること自体が命を守る第一歩ですが、その後の生活にも多くの課題があります。避難先での衛生や健康を守るために、普段から「避難した後の生活」を想定して準備しておくことが大切です。