土砂災害

土砂災害 豪雨と土砂災害の心構えを考えてみる・6月29日 平成11年6月豪雨災害

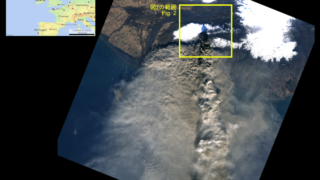

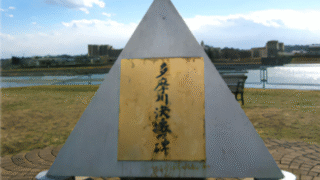

1999年6月、西日本を中心に記録的な豪雨が襲い、広島県南西部では都市近郊の住宅地を中心に多数の土砂災害が発生しました。特にこの災害は「都市型の土砂災害」として注目され、多くの命と暮らしが脅かされました。この記事では、平成11年6月豪雨災害を振り返りながら、土砂災害への備えや避難行動の重要性について考えます。

土砂災害

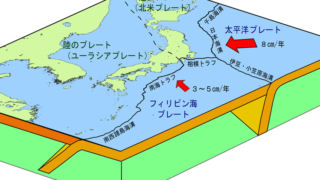

土砂災害  地震

地震  事前

事前  地震

地震  火山

火山  火山

火山  地震

地震  大雨

大雨  地震

地震  台風

台風