地震

地震 「失われた250年」、首都での地震や津波を想定してみる・11月1日 リスボン大地震

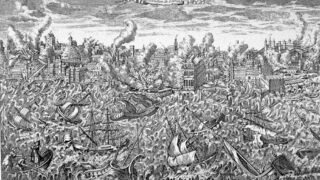

1755年に発生したリスボン大地震は、ポルトガル全土に甚大な被害をもたらしました。この地震の震源は大西洋の海底で、マグニチュード8.5〜9.0の規模と推定されており、津波や火災がリスボン市内を襲いました。特に、30メートルにも及ぶ津波や6日間続いた火災により、リスボン市の85%の建物が崩壊し、9万人の死者を出す大惨事となりました。この歴史的災害は、東日本大震災と同様に、都市部に起こる巨大地震の恐怖を再認識させ、防災の重要性を考える契機となります。