2018年夏、西日本各地を襲った記録的な豪雨は、多くの命と暮らしを奪いました。平成30年7月豪雨では、11府県に大雨特別警報が発表され、広範囲で河川の氾濫や土砂災害が相次ぎました。特に岡山・広島・愛媛の被害は甚大で、防災情報と避難行動のあり方が大きく問われる出来事となりました。

11府県に大雨特別警報が発表

2018年(平成30年)6月28日から7月8日にかけて 平成30年7月豪雨(西日本豪雨)

前線と台風7号の影響を受け、西日本を中心に広範囲で長期間にわたる記録的な大雨となりました。

特に、7月6日から8日にかけては、九州・四国・中国・近畿・東海地方の11府県に大雨特別警報が発表され、各地で同時多発的に河川氾濫による浸水や土砂崩れなどが発生しました。特に、岡山県、広島県、愛媛県の被害が大きく、51人が死亡した岡山県倉敷市真備町の小田川流域では、ハザードマップに図示されていた洪水浸水想定区域と実際の浸水範囲がほぼ一致していました。

避難行動に結びつかなかった洪水予報や避難指示

さらに、洪水予報や避難指示(緊急)などの情報が発信されていたものの、実際の避難行動に結びつかなかったことも多く、翌2019年(平成31年)3月に内閣府による「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、「自らの命は自らが守る」意識を持って自らの判断で避難行動をとるという方針が示されたほか、自治体や気象庁の発表する防災情報に対する警戒レベルの付与が始まっています。

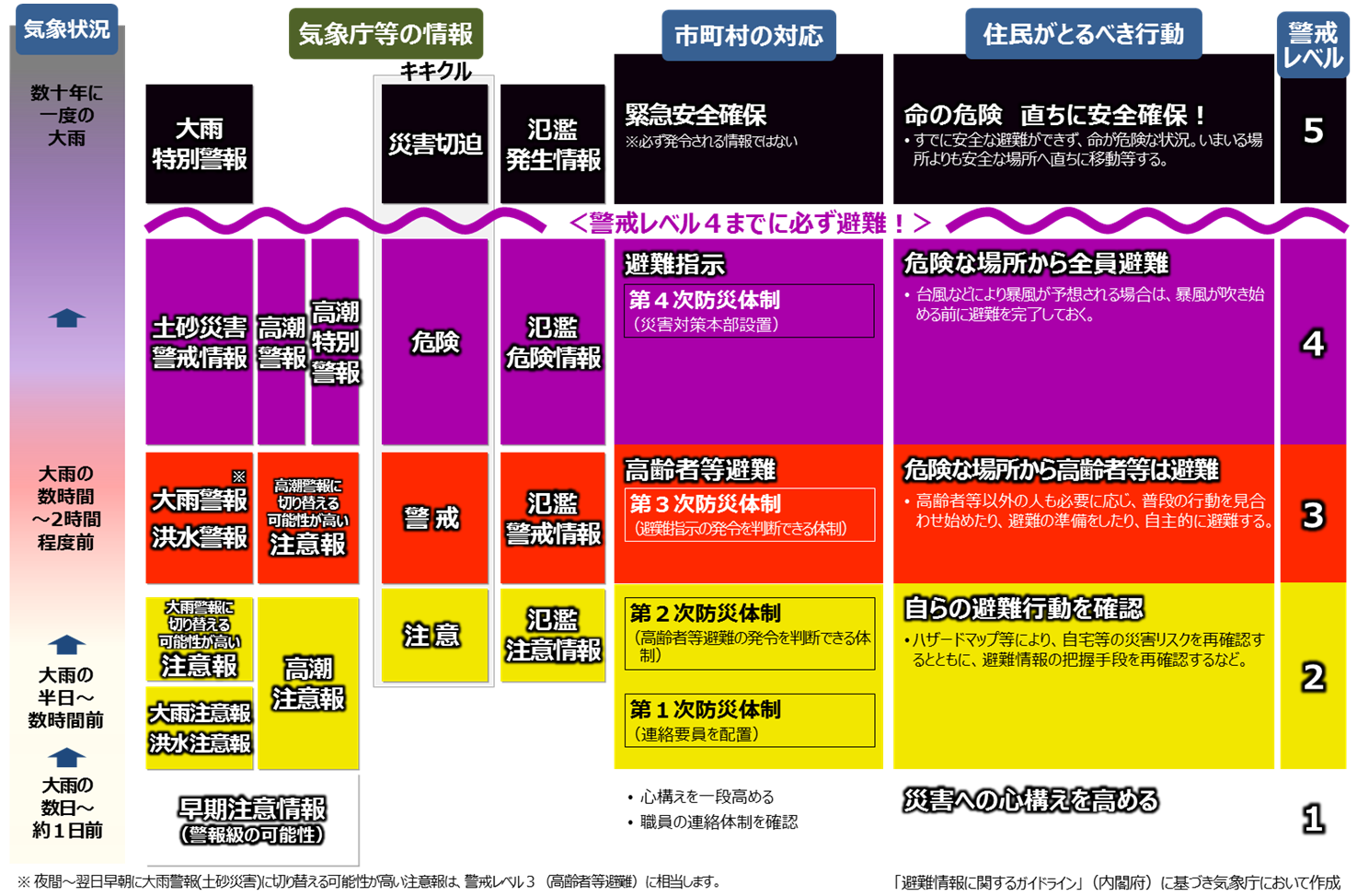

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

「避難情報に関するガイドライン」(内閣府(防災担当))では、住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示され、この方針に沿って自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されることとなっています。

自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとってください。一方で、多くの場合、防災気象情報は自治体が発令する避難指示等よりも先に発表されます。このため、危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル4や高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、避難指示等が発令されていなくてもキキクル(危険度分布)や河川の水位情報等を用いて自ら避難の判断をしてください。

避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた、近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動をとることが重要です。

出典 気象庁|防災気象情報と警戒レベルとの対応について

まとめにかえて

西日本豪雨災害では、洪水予報や避難指示が発令されていたにもかかわらず、住民の避難行動が十分に行われなかったことが課題となり、翌年には「避難情報に関するガイドライン」が改定されました。新たに「警戒レベル」が導入され、住民が直感的に避難の判断をできるように改善が図られています。

自らの命を守るためには、防災情報に常に注意を払い、指定避難所にこだわらず安全な場所への柔軟な避難が求められています。また、家族間での連絡手段や避難の呼びかけ「逃げなきゃコール」なども、避難行動の促進に有効です。

洪水や土砂災害の危険性や、いざという時の備えについて、県内を舞台にした臨場感のある仮想ストーリーで学習するための映像です。