地震

地震 地域を知って災害に備える・5月27日(正応6年4月12日) 永仁鎌倉地震

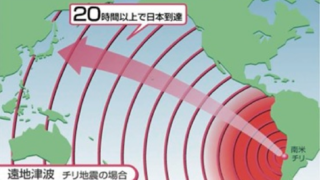

1293年、鎌倉を襲った「永仁鎌倉地震」は、相模湾を震源とするマグニチュード7程度の大地震でした。建長寺をはじめとする寺院や多くの建物が倒壊・炎上し、大きな被害が出たと記録されています。この地震は、プレート境界で発生したとされており、現在の私たちが住む地域にも似たリスクが潜んでいます。地域の歴史を知ることは、防災への第一歩です。この記事では、永仁鎌倉地震を通じて、地域と災害の関係について考えます。