大雨による水害は、いつ自分の身の回りに起こるかわかりません。災害時には水洗トイレが使えなくなることが多いため、トイレは備えておくべき課題となります。水害時のトイレ対策はどうすればよいのでしょうか?簡易トイレの作り方など、災害時に役立つ情報を事前に知って備えておくことは、防災の有益な取り組みとなります。

大雨により水害が発生

1995年(平成7年)7月11日 7.11水害

長野県北部と新潟県上越地方で、2日間で400mm前後の大雨となり、関川と姫川流域で斜面崩壊や土石流、河川氾濫などが相次いで起こり、この大雨で6人が死傷、家屋の浸水は6,000棟以上に及びました。

災害時のトイレ

災害時、水洗トイレの多くは使えません。排せつは待ったなしで、トイレは大小便で一杯になります。

出典 TEAM防災ジャパン|リレー投稿|地域防災にはまったきっかけは?

屋外の災害用トイレは使いづらいため、水分や食事の摂取を控え、体調を崩したり、エコノミークラス症候群等で命を落とすこともあります。

トイレ対策は、地域の衛生保持であり、一人ひとりの健康維持に不可欠です。

災害時、水洗トイレは使えない

トイレが遠い、 寒い、 暗い、 怖いなど、使い勝手が悪いと私たちはトイレに行く回数を減らすために、 水分や食事を控えてしまいがちです。

これは、 脱水症状や慢性疾患の悪化などを招き、 災害関連死につながります。

出典 日本トイレ研究所|アーカイブ 災害時におけるトイレ事情

どうするの? 災害時のトイレ対策

前触れもなく突然やってくる大地震。水や食料などを備えている方も多いと思いますが、トイレはどうでしょう?

大地震が発生した直後

大地震が発生した直後、トイレへ行きたくなって自宅は断水していて水が出ない時は、備えておいた災害用の携帯トイレを使用します。

浴槽に貯めてある水で流すと、家の中の排水設備や下水処理場などが大地震により被害を受けている可能性があります。それなのに、無理やり流してしまうと、水を流した時に溢れたり、漏れたり、汚い水が逆流してしまうことも考えられます。

トイレに行く目安

一日に、トイレに行く目安は大体5回とすると、携帯トイレは1人1日5回分、最低でも3日分は備えておきます。仮設トイレが届かない場合を考慮すると1週間分は備えておいたほうが安心できるのではないでしょうか。

簡易トイレの作り方

便座を上げ、ポリ袋ですっぽり覆い、2枚目のポリ袋を便座の上からかぶせ、細かく砕いた新聞紙を重ねます。

出典 政府広報オンライン|水道やトイレが使えない時

災害時のトイレ不足 水が流せない…簡易トイレの作り方と注意点

便器がない場合は、厚手の丈夫な段ボールで箱を作り、上にだ円形の穴を空けて使用することも可能です。何度も使うと弱くなってくるので注意しましょう。また、かぶせるゴミ袋を二重にすると段ボールが汚れにくくなります。バケツでも代用できます。ただ、これらを使う場合は体重をかけすぎないよう注意が必要です。

出典 NHK|災害列島 命を守る情報サイト

まとめにかえて

災害時、水洗トイレは使えなくなりますが、排せつは待ったなしです。

備蓄として飲料水や食料を用意しますが、災害用トイレが使いづらいため水分や食事の摂取を控え、体調を崩したり、エコノミークラス症候群等で健康被害が起こることもあります。

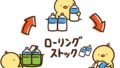

トイレ対策は一人ひとりの健康維持に不可欠であり、備蓄品として携帯トイレも用意しておくことが必要です。

東海豪雨(平成12年9月)

女性が一番困ったのはトイレ

(清須市 60代 女性)

食べる物がなかったのも辛かったけれど、何と言っても一番困ったのは、トイレでした。男性はあっちこっち、雨の中で用を足していたけれど、女性はそんなわけにはいかんもので、うちの娘も「いい、いかない」って。体に良くないと言っても、夜中の2時から翌日の夕方の4時ごろまでずっと我慢をしていました。

隣近所5世帯ぐらいが近くのホームセンターの屋上に避難していました。避難所に行く時間の余裕がなかったのです。小さい子どもがおったり、妊婦さんがおったり、重度の障害児がおったり、それぞれに家庭の事情がありました。

屋上にある駐車場ですから屋根もなく、もちろんトイレもありません。雨がジャアジャア降り、コンクリートに叩きつけられては水しぶきとなっていました。

ようやく自衛隊のボートが回ってきて乗り込む順番を決める際に、みんなが「あんたのとこ一番でいい」って言ってくれて、嬉しかったです。

出典 内閣府防災情報のページ|一日前プロジェクト