1948年6月28日、福井平野を襲った福井地震は、家屋全壊率100%の集落を生み出し、市街地には火災が広がるなど壊滅的な被害をもたらしました。この地震をきっかけに「震度7」が新設され、日本の防災の在り方にも大きな転機を与えました。戦後の混乱期、空襲や洪水といった度重なる災害を乗り越えて復興を遂げた福井の姿から、今、学ぶべきことについて考察します。

壊滅的な家屋被害から新設された震度7

1948年(昭和23年)6月28日 福井地震

福井地震は内陸の活断層による地震であり、福井平野の被害が甚大で、家屋全壊率100%の集落が相次いだほか、福井市内は大火により焦土と化しました。

死者数としては2011年(平成23年)の東日本大震災、1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災に次ぐ戦後3番目の多さとなります。

この地震強い地震動がもたらした壊滅的な家屋被害を契機に、震度7が新設されました。

参照 内閣府防災情報のページ

災害から学ぶ

災害教訓の継承に関する専門調査会報告書では、福井地震から学ぶこととして10の教訓がまとめられています。

福井地震から学ぶ教訓

福井地震から学ぶ今日への災害教訓として、以下の10点を取りまとめた。

(1)地震はどこにでも発生する、と考えなければならない。

出典 内閣府 防災情報のページ|報告書(1948 福井地震) : 防災情報のページ – 内閣府

(2)地震の予知はまだ出来ず、地震は不意打ちに発生するが、過去の地震災害に学び、その教訓を国民が共有しておくことが重要である。

(3)地震探査や微地形などを通して、地域や自分の“災害環境”を知ることが、防災対策の実践を促す。

(4)建造物の耐震改修の推進は、地震防災の基本である。

(5)木造密集市街地が存在する日本の都市では、地震火災の防御は重要な課題である。

(6)復興対策も事前に準備しておく「事前復興」の取り組みが重要である。

(7)「自助復興」への支援対策が、被災者の復興モチベーションを作り出す。

(8)復興にあたっては強いリーダーシップが重要である。

(9)地震と台風などの複合災害に対する取り組みとして、「対策の一体化」が必要である。

(10)断層の存在や地形・地盤など、地域の潜在的脆弱性(ハザード)に配慮した都市整備が、災害に強い都市づくりには不可欠である。

不死鳥の如く

福井市は、この地震の3年前に米軍大空襲により全市の約95パーセントが焦土と化していました。さらに地震の1ヶ月後には豪雨が洪水をもたらし、僅か3年の間に空襲・地震・洪水と、三つの壊滅的な被害を受けましたが、その度に復興を遂けました。当時の福井市GHQ軍政部の記録には「日本人の道徳感覚はすばらしい、ヒステリックな傾向はない」と記されています。

たび重なる災禍にも負けずに福井市民が復興への努力を重た姿は、まさに不死鳥のようであることから、福井市のシンボルは不死鳥の図柄になっています。

出典 内閣府災害を語り継ぐ

復旧と復興

災害が起きた場合、市町村は、国や都道府県と協力し、関係機関とともに迅速に復旧・復興に向けて取り組みを始めます。

復興の知恵

知りたいみやぎ復興の知恵(旧3.11げんば探訪)

震災からの復興の過程において最前線で活躍されている方からの講話をいただき、東日本大震災における新たな学び・気づきを参加者と共有する。

災害復旧と復興

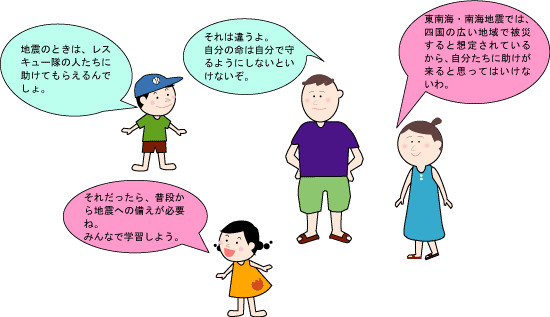

災害からは1人では身を守れないことを知るアッキー。調べていくと、国/都道府県/市町村が協力して復旧や復興を進めており、住民の願いが活かされていることに気づく。

出典 NHK for School

まとめにかえて

地震に備え、家具の固定や避難場所の確認、耐震補強等日頃からできる備えを進めることにより不死鳥のように復興することも可能になります。

地震への備えに対する基本的な考え

地震などの被害を最小限に抑えるには、自助・共助・公助それぞれが役割を果たしていくことが大切です。

「自助」、「共助」、「公助」とはどのようなことでしょう。

1.「自助」とは、自分の身を自分の努力によって守ることです。

2.「共助」とは、身近な人たちがお互いに助け合うことです。

3.「公助」とは、国や県などの行政機関による救助・援助です。

このうち、「公助」のみの災害対策には限界があり、平成7年の阪神・淡路大震災の教訓から「自助」「共助」が極めて重要になります。

地震による犠牲者の多くは、地震発生直後の建物倒壊や家具の転倒によるものです。また、東南海・南海地震では、地震発生後に巨大な津波が短時間でおそってきます。このため、地震直後の災害から身を守るためには、自ら守る「自助」はもちろん、近隣の人々が助け合う「共助」が極めて重要です。

出典 国土交通省四国地方整備局ホームページ