地震

地震 震度7を複数回観測・4月14日 平成28年熊本地震・前震

2016年4月14日、熊本県を震源とするマグニチュード6.5の強い地震が発生し、熊本県益城町で震度7を観測しました。この地震は「平成28年熊本地震」の前震とされ、2日後にはさらに規模の大きな本震が発生。同一地域で震度7を複数回観測したのは、観測史上初めての出来事でした。本記事では、一連の地震の概要や被害の状況、そしてそこから得られた教訓について紹介します。

地震

地震  地震

地震  地震

地震  地震

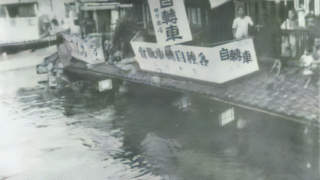

地震  台風

台風  火山

火山  火災

火災  地震

地震  つむじ風

つむじ風  火災

火災