1949年(昭和24年)2月20日、秋田県能代市で発生した「能代大火」は、強風による延焼で市街地の約3割を焼失し、多くの犠牲者と被害を出しました。建物が密集していたことが被害を拡大させた要因の一つです。この歴史的な火災は、現代でも密集地域に住む人々が防火対策を見直すきっかけとなります。火災のリスクに備え、適切な初期消火や避難準備が大切です。

大規模火災と防火対策

1949年(昭和24年)2月20日 能代大火

秋田県能代市浜通町で火災が発生し、市街地の多くが消失、この大火は「能代大火」と呼ばれています。

強く吹いていた西風の影響で火の手が広がり、7時間以上燃え続け、住宅街、官公庁、商店、木材工場など、当時の能代の心臓部といわれる地区の約3割を焼失し、死者3人、負傷者874人、住家1,296戸、非住家942棟を全焼する被害を出しました。

能代市ではこの日を「昭和24年大火の日」とし、毎年訓練などの防火行事を行っています。

参照 能代市|広報のしろ

防火対策の街路公園、防火帯

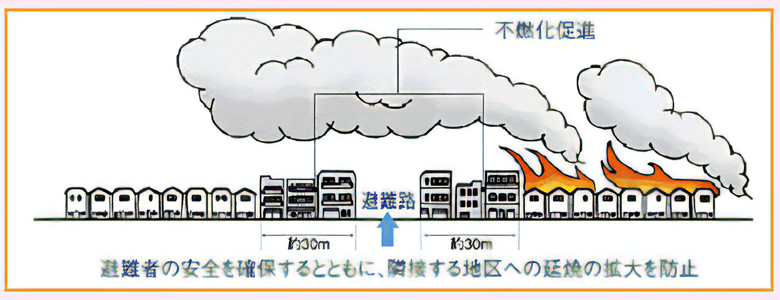

能代大火では、多くの建物が密集して建っているため、火災が広がるのが早かったとされています。

復興計画では旧来の街路面積が少なく建築密度が過大であったことから、街路公園、防火帯などの公共空地を市街地面積を大きくすることになりました。

火災対策

江戸時代の火災対策

江戸時代の消火は、出火地点周辺の家々を破壊し延焼を阻止する、いわゆる破壊消防が専ら用いられた。

火災が発生した場合、いかに延焼拡大させないかという点に主眼がおかれていたのであり、その対策として広小路、火除地、防火堤といった防火線が、明暦の大火後に設置されている。

広小路、あるいは火除地を造成するために、町地が召し上げられることもしばしばあったようだ。

出典 消防防災博物館

火災から命を守る

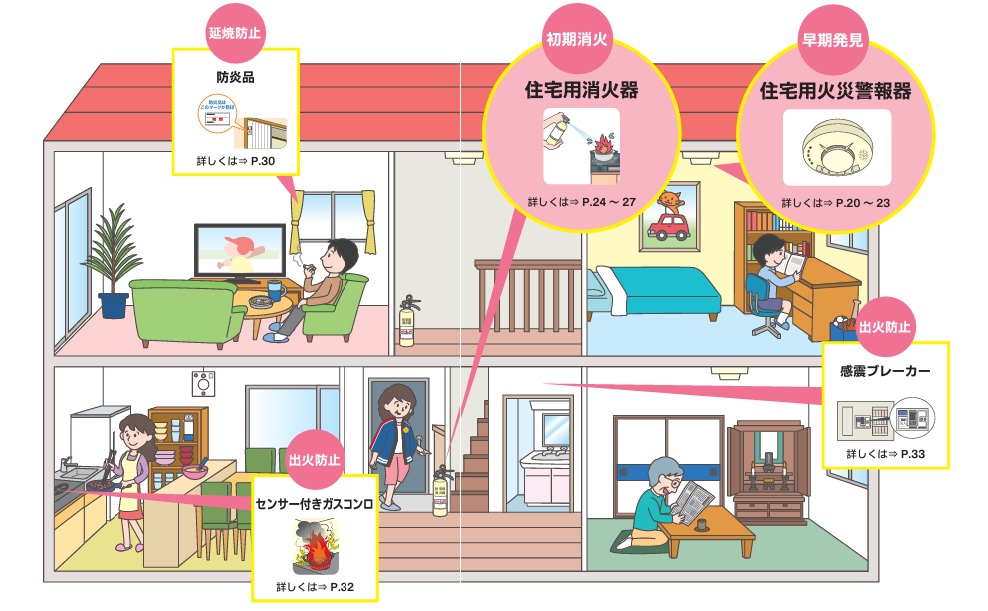

火災を防ぐためにはこんな防災・防災製品があります

出典 日本防火・防災協会|火災から命を守る

初期消火

火災は自らの力で防ぐことの出来る災害です。起こさないことが一番ですが、「ついうっかり」や放火などで被害に見舞われるかもしれません。

火災は小さなうちに消火することが大切です。あわてず、適切に初期消火を行うことができるよう知識を身につけましょう。

出典 総務省消防庁|防災・危機管理eカレッジ|初期消火

まとめにかえて

火災は密集地域では大火となる場合があり、江戸時代は現在に比べて消火力が弱かったため周囲の家屋を取り壊して延焼を防いでいました。

現在は消火能力は向上していますが、密集地域では延焼のリスクがあることは変わりません。

密集地域に住んでいた場合、火災から身を守ることを考え、素早く避難できるよう非常持ち出しなど準備や心構えをしておくことが大事です。

木造住宅密集地域を地震火災から守れ!ある町会の取り組み

木造家屋が密集する、いわゆる「木密地域」は、地震で火災が起きると、広範囲が延焼してしまう危険を抱えています。首都直下地震による大規模火災を想定して、住民が主体となって防火に取り組んでいる東京都北区の町会を取材しました。

出典 NHK防災