事前

事前 防災用品を点検しておこう・3月1日「防災用品点検の日」

3月1日は「防災用品点検の日」です。この日は、防災用品の状態を確認し、必要なものを補充する良い機会となります。非常食や飲料水の賞味期限、懐中電灯の電池、防災バッグの中身など、いざという時に備えてしっかり点検しておきましょう。定期的な確認と補充が、災害時の安心につながります。

事前

事前  地震

地震  台風

台風  火災

火災  地震

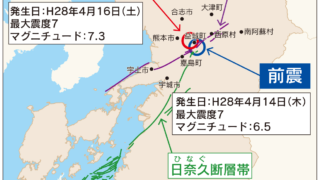

地震  地震

地震  地震

地震  台風

台風  火災

火災  復興

復興