1927年3月7日、京都府北部の丹後半島を震源とするマグニチュード7.3の北丹後地震が発生し、大きな被害をもたらしました。この地震では、直交する2本の断層が地表に現れ、その調査の過程で「活断層」という用語が日本で初めて用いられました。本記事では、北丹後地震の概要と活断層の仕組み、さらに私たちが取るべき防災対策について紹介します。

「活断層」という用語が初めて用いられた地震

1927年(昭和2年)3月7日 北丹後地震

京都府北部・丹後半島の基部を震源とするマグニチュード7.3の北丹後地震が発生し、兵庫県豊岡市、京都府宮津市で震度6を観測されました。活断層による地震で、直交する2本の断層(郷村断層、山田断層)が地表に出現しました。

「活断層」という用語が初めて用いられた地震

この地震では、活動する可能性があると推定される断層である「活断層」という用語が、わが国で初めて用いられました。

参照 国立公文書館ホームページ

活断層とは

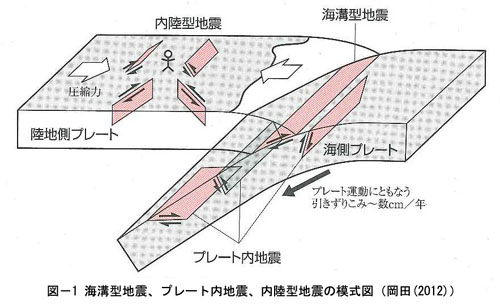

私たちが住んでいる街の地面を掘り下げていくと最後は固い岩の層にぶつかりますが、この岩の中にはたくさんの割れ目があります。通常、この割れ目はお互いしっかりかみ合っていますが、ここに「大きな力」が加えられると、割れ目が再び壊れてずれます。この壊れてずれる現象を「断層」活動といい、そのずれた衝撃が震動として地面に伝わったものが地震です。

そして「断層」のうち、特に数十万年前以降に繰り返し活動し、将来も活動すると考えられる断層のことを「活断層」と呼んでいます。

参照 国土地理院|断層と活断層の区別

「活断層の地震」と言われて わかりますか?

「活断層がずれ動いた」

大きな地震の後、しばしばニュースで専門家が口にするこのフレーズ。阪神・淡路大震災も活断層がずれ動いたことで引き起こされた。

出典 NHK|災害列島 命を守る情報サイト

- 長さ10キロのずれ-兵庫県淡路島-

- おじいちゃん、おばあちゃんが住んでいた町にも

- 食い違う石-静岡県函南町-

- 国内に2000 活断層とは

- “ずれ”の種類も重要

- あなたの近くにある活断層の調べ方

- 主要活断層帯がなければ安心…とは言えないワケ

- 活断層を知る意味は?

- 活断層は地震の“証拠”

- 活断層をマップで知るサイトは

活断層への備え

事前の備え

陸域の浅い地震では、緊急地震速報が間に合わないことがあります。このため、突然の揺れに十分に身構えることが難しい場合を想定した事前の備えがとても大切です。

自分の住んでいる地域の過去の地震やその被害を知って、陸域の浅い地震でどのようなことが起こるのかを想像しながら、事前の備えを行いましょう。自宅や学校・職場など、普段の自分の行動範囲を考えながら、どのような危険が起こりうるか考えて備えることが大切です。

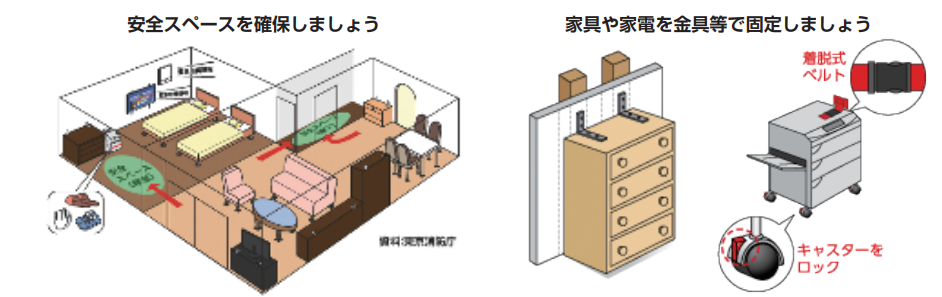

陸域の浅い地震だけでなく地震全般への備えとしては、具体的には建物の耐震補強、家具の固定、水や食料等の備蓄、避難場所の確認などがあります。家族と相談しながら備えを進めましょう。

住居内で、なるべくものを置かない安全スペースを作っておきましょう。緊急地震速報を受けた場合や強い揺れが襲ってきたときには、安全スペースへ退避し姿勢を低くして身の安全を図りましょう。

散乱したガラス等でケガをすることがあるので、厚底のスリッパや軍手などを用意しておきましょう。

出典 活断層の地震に備える -陸域の浅い地震-

地震のゆれやすさ全国マップ活断層について

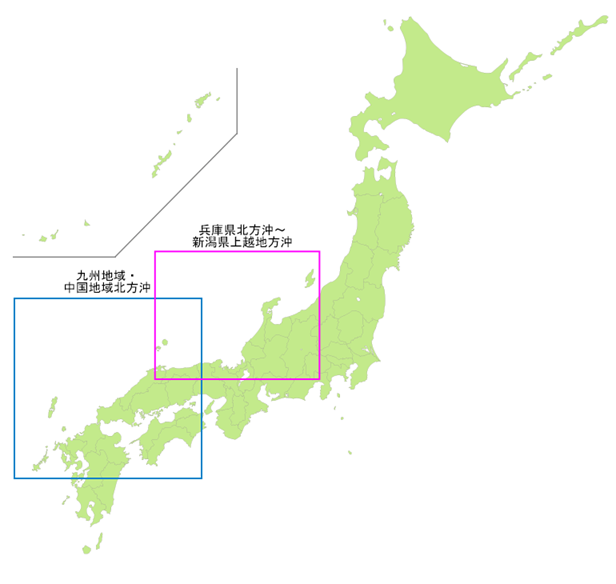

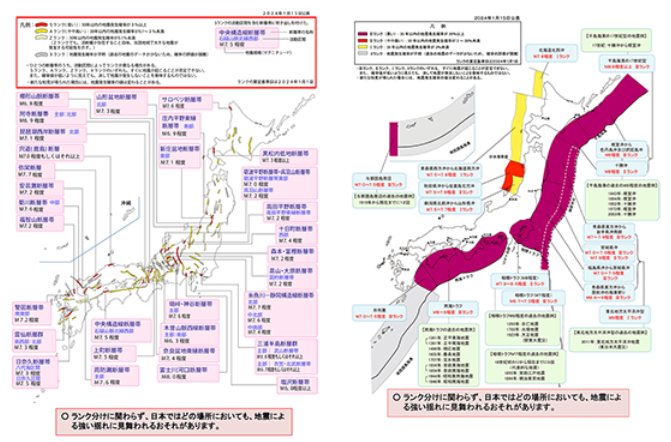

最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動を継続すると考えられる断層を活断層と呼びます。プレートの境界面に位置する日本列島は地盤に蓄積される歪みが大きく、周辺の海底も含めれば約2,000の活断層があるとも言われています。近い過去に繰り返し地震が発生している活断層では今後も地震が発生する可能性が高く、活断層の位置や活動度の情報は防災上非常に重要です。

出典 内閣府防災情報のページ

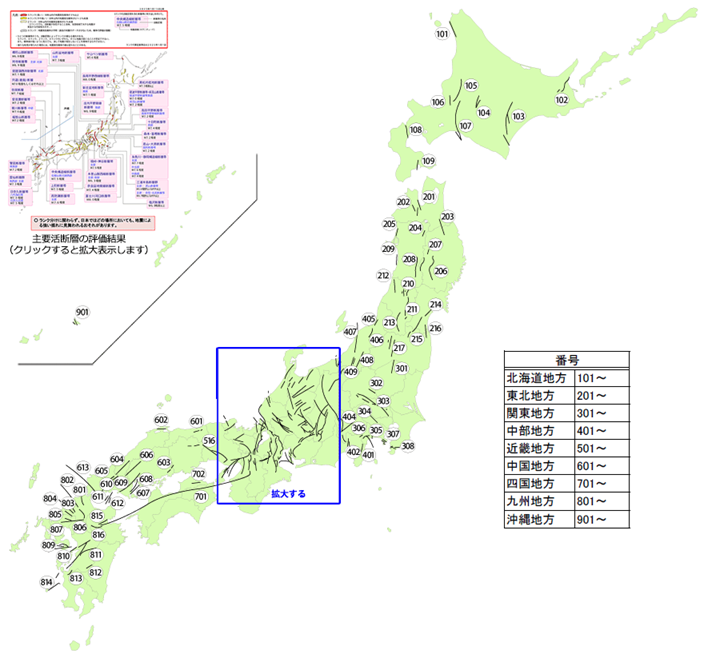

活断層の長期評価

主要な活断層で発生する地震や海溝型地震を対象に、地震の規模や一定期間内に地震が発生する確率を予測したものを「地震発生可能性の長期評価」(長期評価)と呼んでいます。

- 活断層の長期評価

これまでに公表した活断層の長期評価の結果です。

出典 地震本部

これまでに公表した海溝型地震の長期評価の結果です。

出典 地震本部

今までに公表した活断層及び海溝型地震の長期評価結果の一覧です。

出典 地震本部

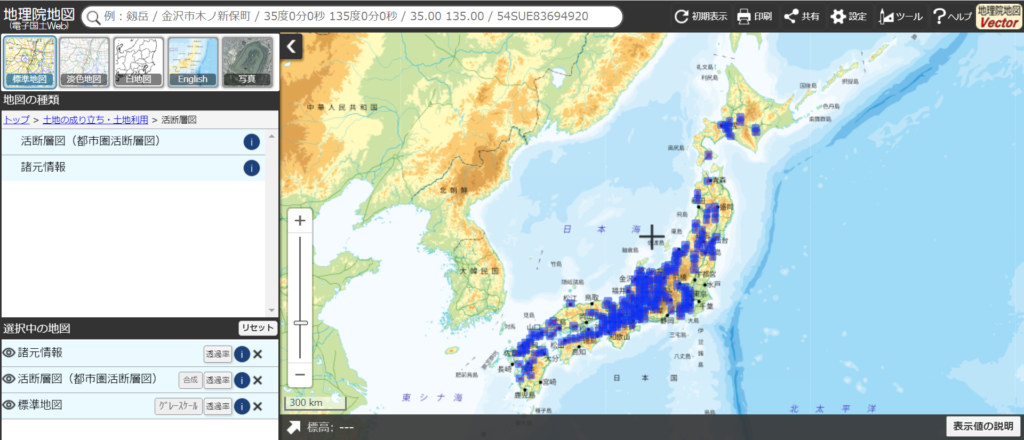

活断層図

平成7(1995)年に発生した阪神・淡路大震災後、地震災害を引き起こす活断層に関する情報の整備及び公開の必要性が高まったことに応えるため、国土地理院では大地震の際に大きな被害が予想される都市域とその周辺について、活断層の位置を詳細に表示した「1:25,000都市圏活断層図」を平成7年より作成しています。

出典 国土地理院

活断層図に記載されている内容

活断層図には、活断層と関連する地形を表示しています。

活断層は、その位置の確からしさと形態により「活断層」、「活断層(位置やや不明確)」、「活断層(活撓曲とうきょく)」、「活断層(伏在部)」の4つに分類しています。 なお、現時点では活断層かどうか明確に特定できないものは「推定活断層(地表)」などとして表示しています。

また、活断層と関連する段丘、沖積低地、地すべりなどの地形も表示しています。

出典 国土地理院|活断層図(都市圏活断層図)について

まとめにかえて

活断層による地震は、地下の比較的浅い部分で発生するため局地的に大きな被害をもたらす危険性があります。特に、活断層が確認されている地域にお住まいの方には、家具の固定、住宅の耐震補強等の、地震防災対策を取る上での参考にして頂きたいと考えています。

出典 内閣府防災情報のページ