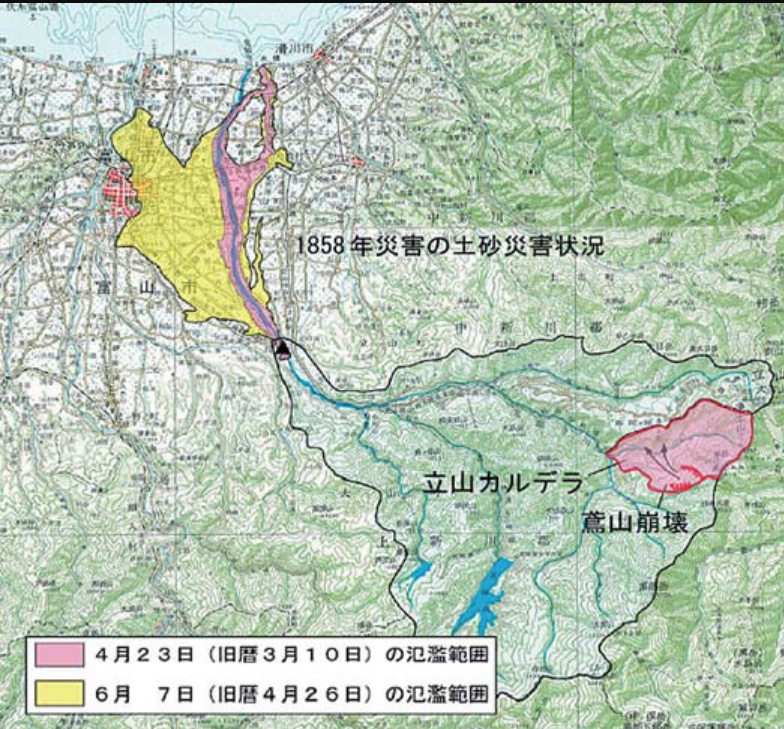

1858年4月9日に発生した飛越地震は、現在の富山県と岐阜県の県境付近を震源とする推定マグニチュード7台の大地震でした。山岳地帯を走る跡津川断層の活動による直下型地震であり、大規模な山崩れや土砂崩れが発生しました。さらに、崩れた土砂が川をせき止めて天然ダムが形成され、下流域の住民にとって新たな脅威となりました。こうした地震に伴う土砂災害は、現代においても山間部での地震時に警戒すべき重要なリスクの一つです。

地震と土砂災害

1858年4月9日(安政5年2月26日) 飛越地震

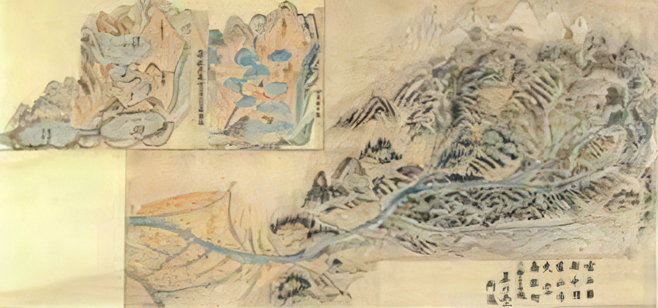

越中・飛騨国境(現在の富山・岐阜県境)付近を震源とする推定マグニチュード7台の飛越地震が発生した。跡津川断層の活動による典型的な内陸直下型地震であり、古文書の記録から2つの地震が相次いで発生したとされています。

立山大鳶山抜図(富山県立図書館所蔵)

崩壊した土砂による天然ダム

飛越地震は、山岳地帯を走る跡津川断層の活動による地震だったため、山崩れや土砂崩れが多発し、崩壊した土砂が川をせき止めて天然ダムを生じたり、主要な道路が寸断されるなど、厳しい山地災害の様相を呈しました。

天然ダムとは

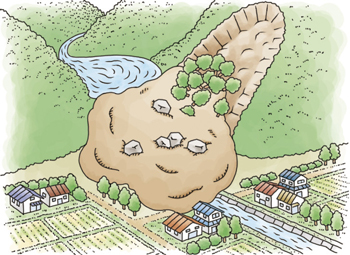

天然ダムの形成は、毎年頻発する土石流、地すべり、がけ崩れ等の土砂災害と比較し、頻度は高くないものの、一度形成されると想定される被害から大きな不安を伴うものであり、社会的に影響が大きいことから、適切に危機管理を実施しなければならない。

参照 内閣府資料より

地震により山崩れや土砂崩れが起こり、土砂が川をせき止めた天然ダムが決壊して災害が起こる場合があります。

土砂災害から身を守るには

天然ダムは突然決壊する危険性があり、決壊すると大量の水や土砂が一気に流れ出し、下流域に大きな被害をもたらします。天然ダムの発生や決壊の予測は困難です。地震や洪水時には気象情報や行政からの避難指示に注意する必要があります。

土砂災害から身を守るには

土砂災害から身を守るためには、私たち一人ひとりが土砂災害に対して日頃から備えておくことが重要です。ここでは、土砂災害から身を守るために最低限知っておくべき3つのポイントを紹介します。

お住まいの場所が、土砂災害警戒区域か確認

土砂災害のおそれのある地区は「土砂災害警戒区域」等とされています。普段から自分の家がこれらの土砂災害のおそれのある地区にあるかどうか、都道府県や国⼟交通省の「ハザードマップポータルサイト」などで確認しましょう。

また、避難の際にどこにどのように逃げるのか知っておくことが大事です。市町村が作成する土砂災害ハザードマップを利用して避難場所や避難経路を確認しましょう。

※ただし、土砂災害警戒区域等でなくても、土砂災害が発生する場合があります。付近に「がけ地」や「小さな沢」があれば注意を。

土砂災害警戒情報や雨量の情報に注意

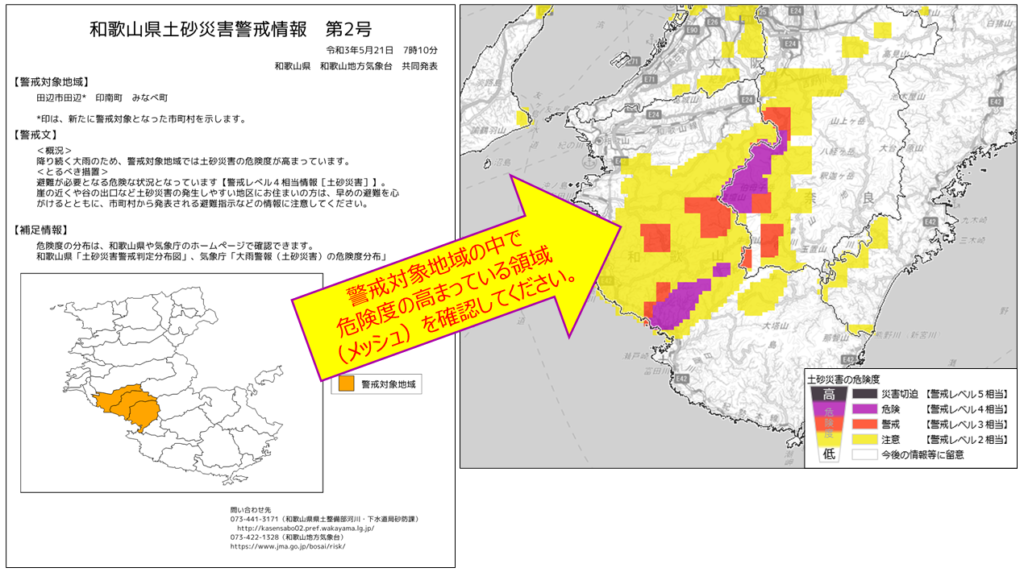

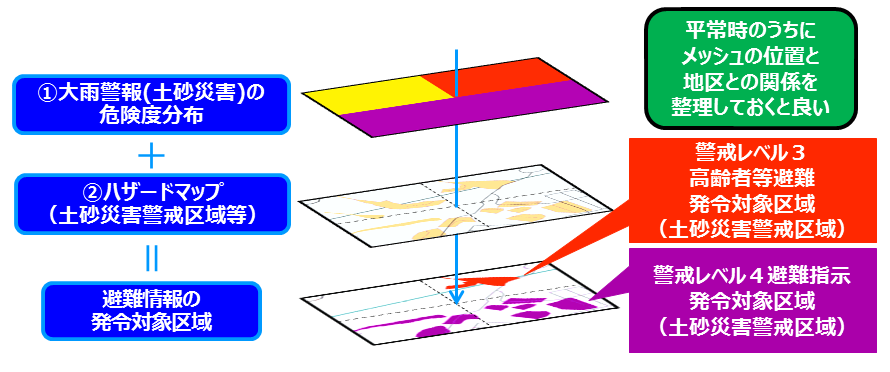

雨が降り出したら、「土砂災害警戒情報」に注意しましょう。これは、警戒レベル4相当情報であり、市町村が警戒レベル4避難指示を発令する目安となる情報で、災害のおそれが高まっていることを示しています。(警戒レベルについては、内閣府ホームページをご覧ください。)

土砂災害警戒情報は、気象庁ホームページ や各都道府県の砂防課などのホームページで確認できるほか、テレビやラジオの気象情報でも発表されます。都道府県や市町村によっては、携帯電話などに⾃動的に⼟砂災害警戒情報を教えてくれるサービスもあります。

警戒レベル4で危険な場所から全員避難

お住まいの地域に⼟砂災害警戒情報(警戒レベル4相当情報)が発表されたら、自治体からの警戒レベル4避難指⽰の発令に留意し、⼟砂キキクル(⼤⾬警報(⼟砂災害)の危険度分布)などを参考にし、地域内の方々に声をかけあい近くの避難場所など、安全な場所に避難しましょう。 特に、お年寄りや障害のある人など避難に時間がかかる人や、夜中に大雨が想定される場合は、警戒レベル3高齢者等避難が発令されたタイミング等で早めに避難することがより安全です。

⼟砂災害の多くは⽊造の1階で被災しています。浸水などで避難場所への避難が困難なときは、近くの頑丈な建物の2階以上や、家の中でより安全な場所(がけから離れた部屋や2階など)に移動しましょう。

土砂災害から命を守るために知っておきたいポイント

土砂災害の被害を防ぐためには、一人ひとりが土砂災害から命を守れるように備えておくことが重要です。そのために知っておくべき、3つのポイントを紹介します。

(1) 普段から土砂災害の危険性が認められる場所を把握。

土砂災害は、建物に壊滅的な被害をもたらし一瞬のうちに尊い人命を奪ってしまう恐ろしい災害です。急傾斜地や渓流の付近など、土砂災害によって命が脅かされる危険性が認められる場所は、都道府県が土砂災害警戒区域等に指定しています。ハザードマップ等を参照して、お住まいの場所が土砂災害警戒区域等に当たるかどうか、あらかじめ確認してください。これらの区域等にお住まいの方は、次の(2)・(3)のとおり、土砂災害から命を守るために建物からの立退き避難が必要となります。

(2) 雨が降り出したら警報等に留意

雨が降り出したら、自治体から発令される避難情報とともに、大雨注意報、大雨警報、土砂災害警戒情報等の発表状況にも留意してください。大雨注意報が発表されたら、土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)を使って、お住まいの場所の土砂災害発生の危険度の高まりをこまめに確認するようにしてください。

(3) 早めの避難が重要。

(1)の土砂災害警戒区域等にお住まいの方は早めの避難が重要です。(2)の土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)において、高齢者等の方は遅くとも「警戒」(赤)が出現した時点で、一般の方は遅くとも「危険」(紫)が出現した時点で、(1)の土砂災害警戒区域等の外の安全な場所へ速やかに避難することが大変重要です。

出典 気象庁|土砂災害から命を守るために知っておきたいポイント

土砂災害から身を守るには、今いる場所に危険があるかを確認しておくことが必要です。そのうえで雨量などの気象情報を把握し、いざという時に備えることが大事です。

まとめにかえて

天然ダムによる土砂災害では決壊すると大量の水や土砂が一気に流れ出し、下流域に大きな被害をもたらします。地震や洪水時には気象情報や行政からの避難指示に注意が必要です。

土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報は、大雨警報(土砂災害)の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。

出典 気象庁|土砂災害警戒情報とは