1926年5月24日、北海道・十勝岳で発生した噴火では、噴火自体の規模はそれほど大きくなかったものの、雪解けによって発生した大規模な泥流が周辺地域を襲い、多くの被害をもたらしました。この災害は、寒冷地の火山に特有の「融雪型泥流災害」の恐ろしさを示す事例として、今なお語り継がれています。火山との共生には、過去の災害から学ぶことが欠かせません。

噴火と泥流災害

1926年(大正15年)5月24日 十勝岳大噴火

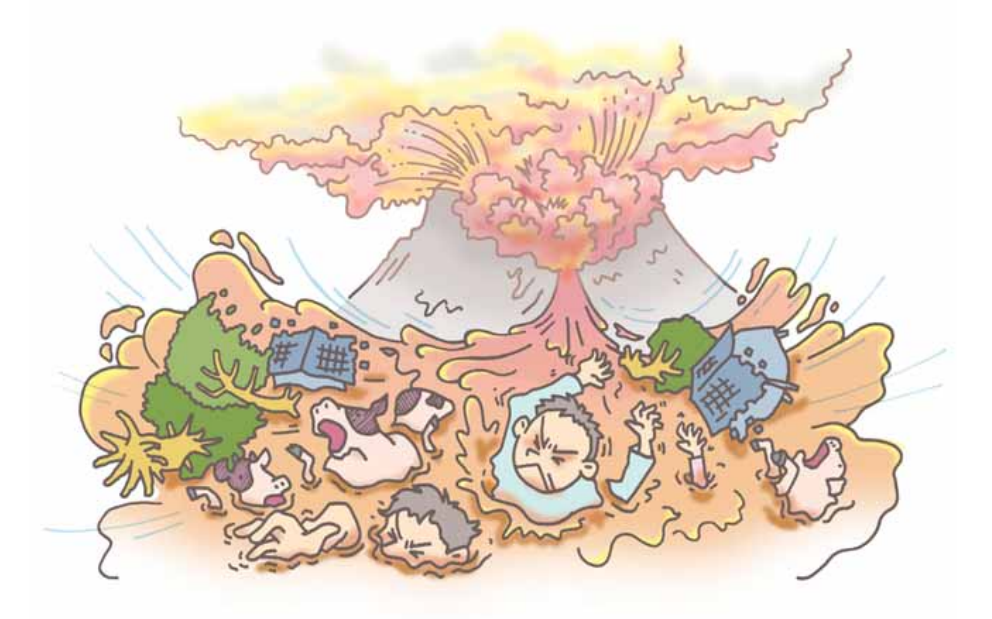

北海道の十勝岳で噴火が発生。噴火に伴って、中央火口丘の北西部分が破壊され、山頂部の積雪を溶かして大規模な泥流が発生しました。

融雪型泥流災害

この噴火そのものの規模はさほど大きくないが、寒冷地で積雪期に起こる融雪型泥流災害と言われています。

爆発後25〜26分で上富良野原野に

この爆発で中央火口丘の北西部が破壊され、崩壊物は北西斜面をなだれのように流下して、硫黄鉱山元 山事務所をおそい、さらに急速に積雪をとかして二次泥流を生じ、美瑛川と富良野川に分かれて流下し、爆発後わずか25〜26分で火口から25キロメートル の上富良野原野に達しました。

出典 北海道美瑛町ホームページ

噴火災害軽減のために

十勝岳で1926年に発生した融雪型の泥流は、十勝岳での過去の噴火実績から見て、将来再び発生するであろう。日本には同様の噴火を起こす可能性を持つ寒冷地の活火山が多数あり、類似した噴火事象が発生するに違いない。砂防施設などハード設備の整備を進めただけでは災害を軽減することはできない。活火山においては、防災行政関係者のみならず、住民も火山噴火を知り過去の災害事例を学んで火山と共生することが災害の軽減に繋がる。

出典 内閣府防災情報のページ|過去の災害に学ぶ(第15回)1926年十勝岳泥流災害

まとめにかえて

噴火そのものの規模が小さくても、警戒しておくことが必要です。

特に、大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流は、噴火に伴って発生し、避難までの時間的猶予がほとんどなく、生命に対する危険性が高いため、防災対策上重要度の高い火山現象として位置付けられており、噴火警報や避難計画を活用した事前の避難が必要です。

出典 内閣府防災情報のページ|火山噴火では、どのような被害が起きるのか

泥流災害で心がけておくことは、噴火の予兆や警報に注意して、避難準備や避難所の確認、泥流が発生したら、速やかに高台や堅固な建物に避難、避難する際には、川沿いや谷間などの危険な場所を避け、避難後には、周囲の状況や情報を確認し、安否連絡をすることなどがあります。

参考 内閣府災害を語り継ぐ