火山

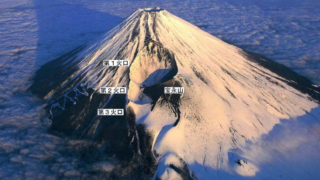

火山 噴火でも人的被害は皆無、避難は噴火前の心構えから・10月3日 三宅島噴火

この記事は、1983年に発生した三宅島噴火において、人的被害がなかった背景に注目し、事前の防災訓練や日頃の備えがどれほど重要かを紹介しています。噴火前の防災訓練や住民の冷静な対応、適切な情報提供が功を奏し、被害を最小限に抑えることができました。火山噴火が予想される際に、どのような行動を取るべきかを再確認するとともに、迅速な避難や日常的な防災意識の重要性を改めて認識することは防災に取り組む上で有益です。