地震

地震 「南海地震」、百年に一度の地震もヒトゴトとは思わず我がことと考えてみる・12月21日 昭和南海地震

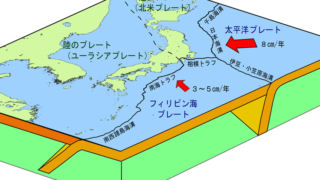

南海トラフ沿いで発生する巨大地震は、過去から現代まで繰り返し地域に甚大な影響を与えてきました。1946年12月21日に発生した昭和南海地震は、多くの命を奪い、広範囲にわたる大津波で甚大な被害をもたらしました。この災害を忘れず、今後の南海トラフ地震への備えとして、過去の地震から何を学ぶべきかを考えてみましょう。地震や津波の備えは決して他人事ではなく、いつ起きてもおかしくない災害に対し、自分のこととして考えることが大切です。