大雨

大雨 豪雨災害による広域避難を考える・9月7日~11日 関東・東北豪雨、鬼怒川決壊

2015年9月に発生した関東・東北豪雨は、記録的な大雨により鬼怒川が決壊し、広範囲に甚大な被害をもたらしました。この災害では、19の一級河川が氾濫し、多くの住民が孤立する事態に陥りました。このことから市町村の区域を越えた広域避難の重要性が改めて認識され、避難場所や経路を事前に把握しておくことが防災に取り組む上で重要です。

大雨

大雨  火山

火山  大雨

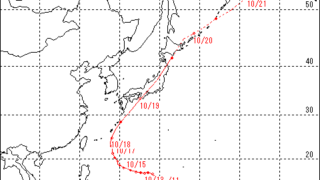

大雨  台風

台風  火山

火山  台風

台風  地震

地震  地震

地震  地震

地震  復興

復興