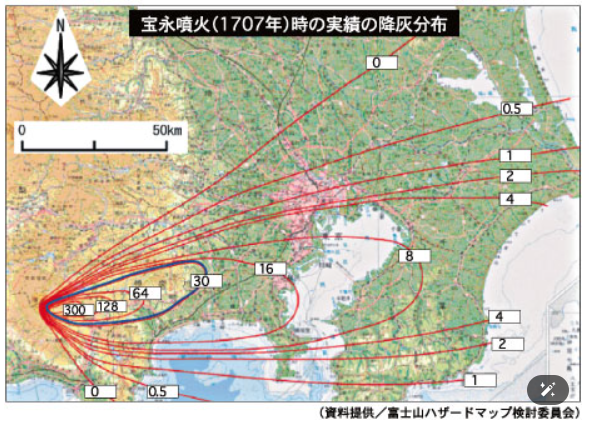

1707年の宝永噴火に焦点を当て、富士山噴火の影響と現代社会における備えの重要性について考察します。宝永噴火は、富士山の歴史の中でも特に激しい噴火で、噴火による火山灰や噴石は江戸(現在の東京)にまで降り注ぎ、周辺地域に甚大な被害をもたらしました。この記事では、富士山の噴火が再び起きた場合に首都圏を含む広範囲に影響が及ぶ可能性について検証し、災害への備えや安全対策について紹介します。

1707年(宝永4年)12月16日 宝永噴火

富士山の一番最近でそして有史以来もっとも激しい噴火が、江戸時代の宝永噴火です。

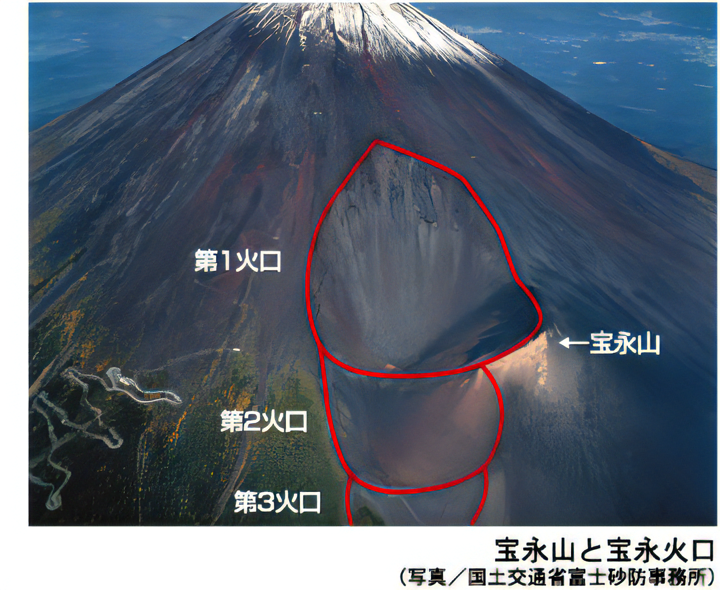

1707年(宝永4年)12月16日、富士山南東山腹の五合目付近から轟音とともに黒い噴煙が渦を巻いて立ち上り、大噴火が始まりました。

江戸に灰を降らせた「宝永噴火」

きわめて爆発的な噴火で、はじめは軽石、後に黒色のスコリアと呼ばれる火砕物が大量に噴出しました。富士山の東麓に点在する村々では降り注ぐ噴石や火山れき・火山灰で家や田畑が埋まり、特に噴火地点に近い須走の集落は壊滅状態となりました。須走に降った噴石は大きいものだと直径20?あり、火山れき・火山灰の厚さは2mにも及んだといいます。

出典 静岡大学防災総合センター|江戸に灰を降らせた「宝永噴火」

富士山噴火で起こることを想定する

【富士山噴火】火山灰が東京に与える影響、被害とは? 徹底検証

富士山の噴火で、大量の火山灰が降ったとき、首都圏やそこに住む人々の暮らしに何が起きるのでしょうか。交通網は麻ひし、電気や水道など命に関わるインフラが機能を失う中で、私たちはどう生き延びればいいのか?噴火が起きたときの行動のポイントを、火山とともに暮らす地域の知恵とともに考えます。

出典 NHK防災

火山灰から身を守るための対策

火山灰から身を守る

防塵マスクを着用するなど、火山灰を吸い込まないようにしましょう。

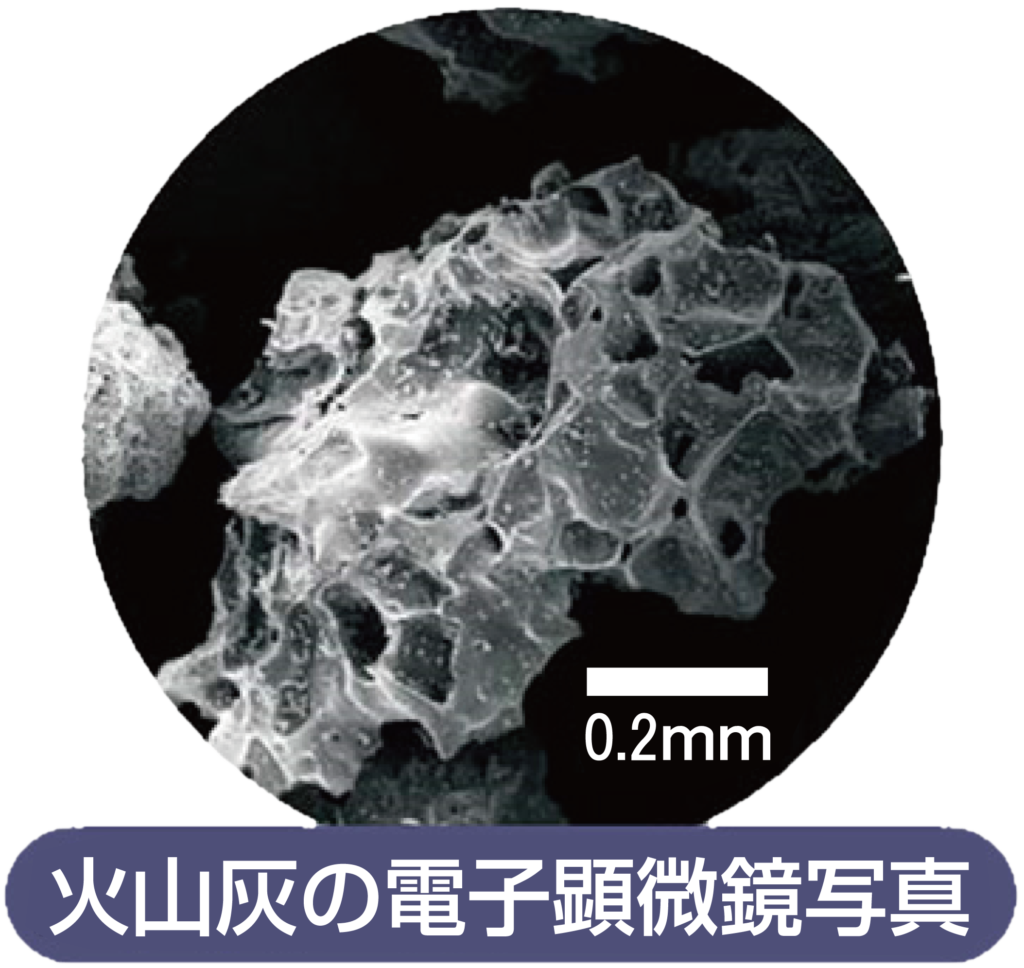

火山灰はとても小さいので、空気と一緒に肺の奥まで入っていきます。そのため、せきが増えたり、息苦しくなったりします。鼻水やたんが増え鼻やのどが痛くなることもあります。ぜんそくや気管支炎の人は、発作のようなせきや、胸のしめつけ感、ぜーぜーとした呼吸で苦しくなることがありますので、注意しましょう。心臓に重い病気がある人も注意しましょう。

⽕⼭灰が目に⼊ったら、⼿で擦らずに、⽔で流しましょう。コンタクトレンズははずして、眼鏡を使いましょう。

⽕⼭灰が目に⼊ると、ごろごろとした感じがしたり、目のかゆみ、痛み、充⾎が起こったりします。ねばねばした目やにや、涙が出ることもあります。⽕⼭灰で目の表⾯に傷ができると、結膜炎になって、ヒリヒリしたり、まぶしく感じたりすることがあるので、気をつけましょう。

皮膚を守りましょう。

⽕⼭灰に触れると、⽪膚が炎症をおこすことがあります。痛くなったり、腫れたり、引っかき傷から菌が入ったりすることがあるので、注意しましょう。

交通事故に気をつけましょう。

⽕⼭灰が降ると、⾒通しが悪くなって、横断歩道などの表⽰が⾒えにくくなります。また、道路に⽕⼭灰が積もると滑りやすくなって、⾃転⾞や⾃動⾞のブレーキが利きにくくなります。たくさん積もると運転はできなくなります。

安全に降灰の除去作業を行うために

除去作業を⾏うときには、しっかりとした防塵マスクを常に着⽤しましょう。

また、目への刺激を防ぐため、コンタクトレンズは使わずにゴーグルまたはメガネを着⽤しましょう。

やむを得ず屋根の⽕⼭灰を除去するときには、⼈が乗っても⼤丈夫かどうか確かめてから始めましょう。

はしごや屋根の上は、表⾯が⽕⼭灰でとても滑りやすくなっているので、注意しましょう。

・はしごはしっかりと固定しましょう。

・命綱とヘルメットを着⽤しましょう。

・作業は家族、隣近所にも声をかけて2⼈以上で⾏いましょう。

火山灰は雨どいや下水に詰まりやすいので、流さないようにしましょう。

火山灰は、噴火の勢いで溶岩が粉々に砕けたものです。小さな石粒の集まりなので一つ一つはとても固く、しかも、とげとげしています。そのため、目や肺に傷をつけることがあります。

火山防災マップを見てみよう

富士山火山防災協議会

富士山火山防災対策協議会は、山梨県・静岡県・神奈川県及び3県内の関係市町村並びに関係機関の連携を確立し、平常時から富士山の噴火時の総合的な避難対策等に関する検討を共同で行うことにより、富士山の火山災害に対する防災体制の構築を推進するとともに、地域住民等の防災意識の向上に資することを目的として、平成24年6月8日に設置されました。

出典 内閣府ホームページ 富士山火山防災協議会

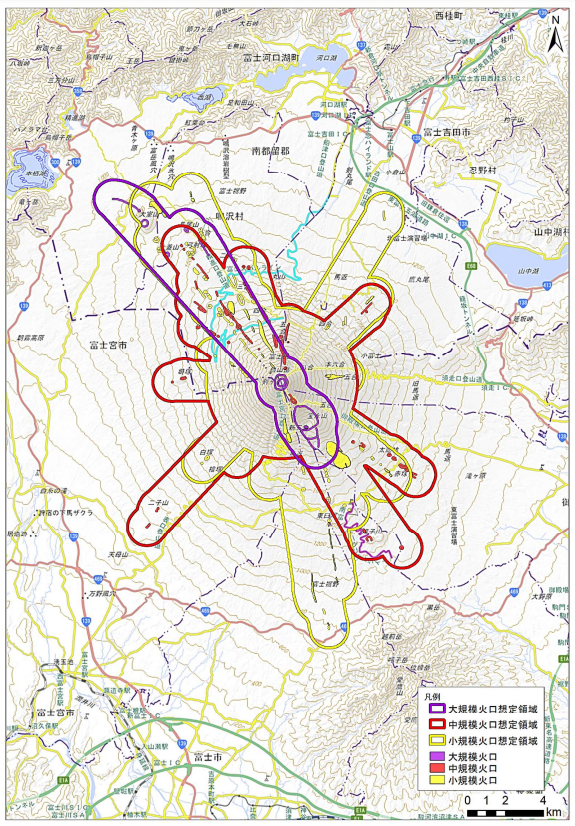

富士山ハザードマップ

ハザードマップとは?種類や山梨県での富士山ハザードマップも解説

富士山火山防災マップ

まとめ

まさか火山が噴火するなんて、ましてや富士山が噴火するなんて、さらに自分が避難なんてするなんてと誰でも考えると思います。まさかの時のいざとその時にどうするかを考えておくことは、決して無駄なことや取り越し苦労ではありません。

富士山噴火の教訓

現代において、富士山が宝永噴火と同様に、冬季に降灰を中心とする噴火をした場合、やはり直接の人的被害は少ない可能性が高い。むしろ、自然環境や幹線交通路に与える被害の広域性や、土砂災害および観光業など、被災地の住民生活や経済活動に及ぼす影響の長期化の方が危惧される。国家的規模での火山防災や、長期的視野にたった復興事業が必要とされるであろう。

なお宝永噴火では、噴火・水害後、被災者たちが、そのつどねばり強く歎願運動をくり返し、また、みずから復興に立ち向かっていったことがわかっている。そうした被災民の声にできる限り耳を傾けようとした代官伊奈氏の業績が、のちに顕彰され、伊奈神社に祀られることになる。

出典 内閣府|過去の災害に学ぶ

発見!富士山噴火で消えた村 300年の時を超えた教訓

『富士山の噴火で埋まった集落が初めて発掘されるかもしれない』

始まりは取材先から聞いたこの言葉でした。江戸時代に発生した富士山の大噴火で埋没した村のことでした。古文書だけに残された、いわば“伝説”の集落。そこを掘り起こそうというのです。背景にはあのイタリアのポンペイも。発掘調査に単独で密着すると、そこには300年の時を超えた教訓がありました。(社会部災害担当記者 清木まりあ)

出典 NHK|災害列島 命を守る情報サイト

- 発掘調査に密着

- 300年前の富士山“宝永噴火”

- 見つかるか“伝説”の須走村

- 発掘を進めると…世紀の発見!

- 埋没家屋の一部 残された教訓は?

- 発掘調査 原点はイタリア・ポンペイ

- 300年の時を超えた教訓 生かせるか