2006年に発生した平成18年7月豪雨による長野県岡谷市での土石流災害では、どのような取り組みがなされ、被害を最小限に食い止めるための対策が行われてきたのか、その歩みをたどりつつ岡谷市が安全で安心なまちを目指す取り組みに焦点を当てていきます。

災害時における情報収集や伝達の重要性、以前の水害から得られた教訓が現在に生かされている事例など、災害への備えは常に必要であり、過去の経験や取り組みから学び、未来につなげることは防災に取り組む上で有益であることを心得ておくことが大事です。

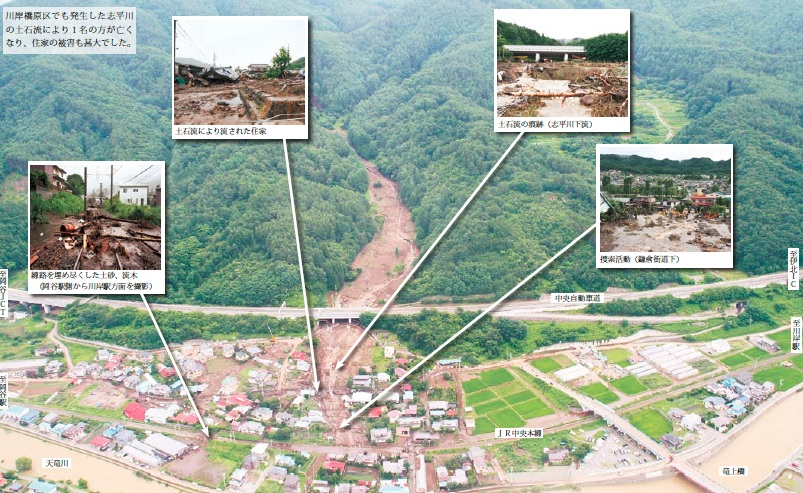

土石流による大きな被害が発生

2006年(平成18年)7月19日 平成18年7月豪雨・長野県岡谷市土石流災害

長野県岡谷市で大雨により土石流が発生し、大きな被害が出ました。気象庁は、平成18年7月15日から24日に発生した豪雨について「平成18年7月豪雨」と命名しました。

災害後の取り組み

岡谷市の災害記録の中で、災害後の取り組みがあります。

岡谷市の取り組み

岡谷市では、一日も早い災害復旧のため、平成18年度実施事業を見直す中で、補正予算による緊急対応などを行った。また、「災害に強い安全安心なまち」を目指して、活動体制、情報収集・伝達体制、防災対策等の強化のため様々な取り組みを行った。

出典 忘れまじ豪雨災害

災害に強い安全安心なまちを目指す取り組み

災害に強い安全安心なまちを目指す取り組みとして、以下の項目が紹介されています。

(1)活動体制の強化

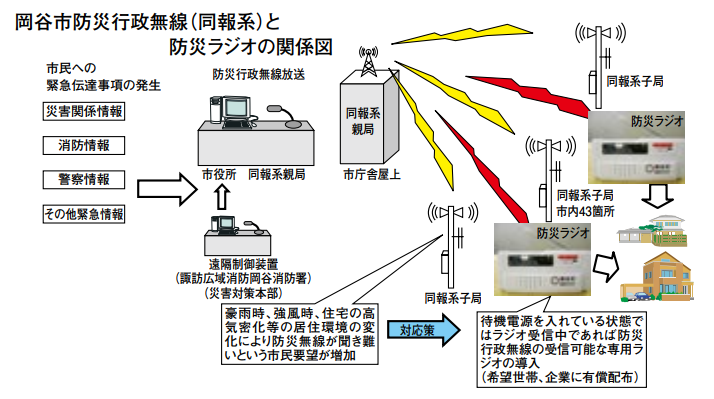

(2)情報収集・伝達体制の強化

①地域との連絡体制の強化

②雨量計の設置

③移動系防災行政無線の整備

④避難準備、避難勧告の雨量基準を新設

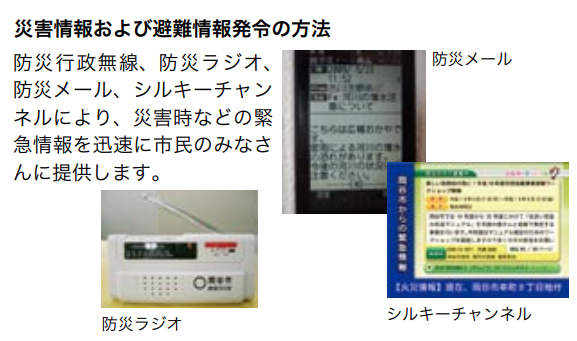

⑤防災ラジオの配布

⑥防災メールの配信

⑦シルキーチャンネル(行政チャンネル)の開局

情報の収集とその伝達

活動体制の次に、情報の収集とその伝達の項目があります。

(3)防災対策の強化

①危機管理室の体制

②簡易防災マップの配布

③地域防災計画の見直し

④防災ガイドの修正

⑤土砂災害警戒区域、特別警戒区域(土石流、急傾斜)の指定に伴う説明会の実施

⑥自主防災組織連絡協議会の発足

⑦災害危険渓流市民見学会、豪雨災害パネル展の開催

⑧防災訓練の実施

⑨災害に強い森林づくり

(4)豪雨災害1周年追悼式

そして防災対策の強化として、防災マップや防災計画、防災ガイド等の資料、ソフトの充実と説明会、連絡協議会等で市民への普及、啓発が図られています。

平成18年梅雨前線による豪雨(平成18年7月)

20年以上前の水害の教訓が生きた

~出張中の社員をゴム長で救出~(諏訪市 50代 男性)

諏訪湖の周りにホテルがたくさんありますが、そのホテルに泊まっていた出張中の従業員が3人くらいいましてね。ホテルは水がついていて危険だから停電していて、電話も通じないし、外にも出られないというわけで、携帯電話で連絡してきたんです。

会社の防災備品でゴム長 ※ を持っているものですから、あれを着て、うちの若いのがホテルまで助けに行きましたよ。予備のゴム長を届けて、女性の従業員にもそれを着てもらって、本社につれてきました。ちょうどその様子が、お昼のニュースで流れたはずです。

出典 内閣府防災情報のページ|一日前プロジェクト(全文を表示)

阪神・淡路大震災の後、防災本部職員はできるだけ会社へ出るという方針があって、3日分ぐらいは、食料とか生活必需品はできるだけ揃えるようにしていたのですが、ゴム長は20年くらい前の水害の時から防災備品になったものでした。ボートも2そうあります。確か役員を救出するのに使ったとかで。まさか、こういうところで使うとは思わなかったですね。

※ゴム長とは、胸元までカバーするゴム製の防水ブーツ(ズボン)のこと。胴付長靴、胴長靴ともいう。

※昭和58年(1985年)9月洪水では、台風10号の影響で、天竜川全流域にわたって200~350mmの雨量が記録され、諏訪湖周辺およびその下流の伊那市周辺、飯田市に大きな被害が発生した。

被害を受けたとき

住まいが被害を受けたとき 最初にすること

災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように、行政や災害ボランティアなども様々な支援に動き出します。それらの支援も受けながら、一歩ずつ再建を進めていきましょう。

出典 政府広報オンライン

生活の復旧・復興への備え

本動画(BS日テレ 制作/日本損害保険協会 制作協力)では、いつどこで起きてもおかしくない地震災害や水災害から命と暮らしを守るため、各地で進められている取組みを通じて、「備え」の大切さを伝えていきます。

出典 日本損保協会

まとめにかえて

安全安心のためには的確な情報とその伝達、そしてそれらを周知徹底する組織、体制そして人間を作っていくことが必要だと教えられます。

被災の経験を教訓として災害の備えをすることは、防災に取り組む上で有益です。

災害復興とつながりづくり

思いがけない時にやってくる地震や豪雨。これまで例のなかった大規模災害の発生が全国で増えています。

個人の努力だけではどうにもならない、そんな時こそ実感されるのがコミュニティの力です。阪神・淡路大震災や東日本大震災では、それまで助け合って暮らしていたコミュニティから切り離されてしまったことが、弱い立場にある人たちの状況をいっそう困難にしたと指摘されています。

一方で、被災地の仮設住宅や復興公営住宅などでは、復興から取り残されがちな人たちに寄り添い、薄れていた人々のつながりを取り戻すことから、新しい地域のセーフティネットを築き上げようという取り組みも、数多く行われてきました。その経験の中から、災害に強い地域をつくるヒントを探ってみましょう。