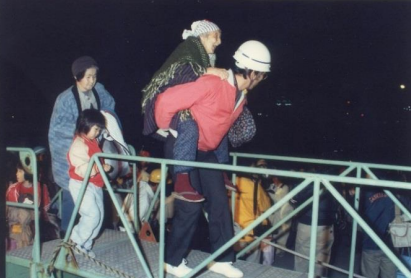

1986年、伊豆大島の三原山が大噴火を起こし、全島民約10,000人が島外へ避難しました。溶岩流が山腹の噴火口から流出する中、住民は約1か月にわたり本土での避難生活を送りました。この出来事を機に、火山国である日本では、火山に関する防災教育や避難訓練の重要性が改めて認識されるようになりました。本記事では、噴火災害時に適切な避難行動をとるための「警戒レベル」や、平時からの準備について考察します。

全島民が島外避難

1986年(昭和61年)11月21日 伊豆大島三原山大噴火

伊豆大島の三原山で大噴火が発生し、山腹に開いた多数の噴火口から溶岩が流出しました。大島町は島民約10,000人全員の島外避難を実施、噴火活動が収まった12月までの約1カ月にわたり本土での避難生活が続きました。

火山噴火と避難行動

わが国は火山国であり、火山地域に暮らす住民だけでなく、火山地域以外も対象とし、普段から広く火山についての防災啓発・防災教育に取り組むことが重要です。

出典 内閣府防災情報のページ|「噴火時の具体的で実践的な避難計画策定の手引き(第2版)、第5章 平常時からの防災啓発と訓練

どのように行動したらいいか?

火山災害時は事前の迅速な避難が、人的被害の有無を大きく左右します。

- 火山防災マップを見て、噴火警戒レベルに対応する危険な場所を確認しておきましょう

- あらかじめ、避難場所や避難経路を確認しておきましょう

- 気象庁が発表する噴火警報・噴火警戒レベル等に留意しましょう

- 噴火の恐れがある場合には、「警戒が必要な範囲」から事前の避難が必要です。地元の市町村の指示があった場合には、それに従いましょう

出典 首相官邸ホームページ

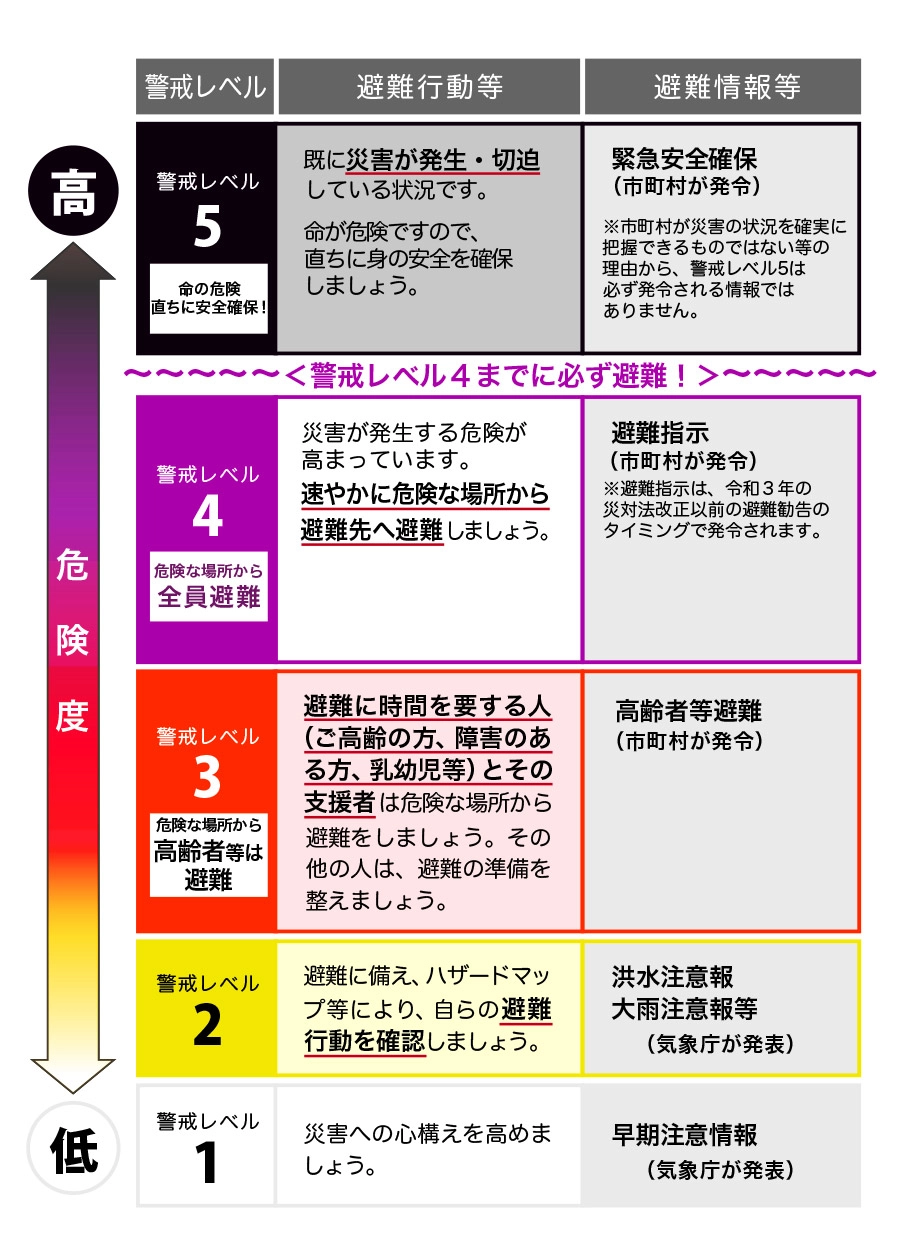

警戒レベル5は、”命の危険。直ちに安全確保”

市町村から警戒レベル5「緊急安全確保」が発令された段階です。既に災害が発生しているか又は災害が発生直前であったり、確認できていないもののどこかで既に発生していてもおかしくない状況で、命が危険な状況ですので、直ちに安全な場所で命を守る行動をとってください。

警戒レベル5になってからでは、安全な避難が難しい状況です。予定していた避難場所への避難が危険な場合には、自宅の上の階や、崖から離れた部屋に移動するなど、その場でとることができる少しでも身の安全を確保するための行動をとるようにしましょう。

出典 政府広報オンライン

避難でどう行動するか

避難の方法

避難とは、難を避けることで、住んでいる地域やそのときの状況、人によって方法は異なります。「自らの命は自らが守る」意識を一人一人が持ち、普段からどう行動するか決めておく必要があります。

出典 政府広報オンライン

小中学校・公民館など行政が指定した避難所への立退き避難

マスク、消毒液、体温計、スリッパ、常備薬など自身が必要とするものを持参しましょう。

安全な親戚・知人宅への立退き避難

普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。

安全なホテル・旅館への立退き避難

通常の宿泊料が必要です。ハザードマップで安全かどうかを確認し、予約しましょう。

屋内安全確保

ハザードマップで次の「3つの条件」を確認し自宅にいても大丈夫か確認する必要があります。

・家屋倒壊等氾濫想定区域に入ってないこと

・浸水深より居室が高いこと

・水がひくまで我慢でき、水・食糧などの備えが十分にあること

講演「火山噴火の地域への影響と避難計画」

まとめにかえて

日本では毎年のように災害が発生し、気象庁からは注意報や警報、市町村からは避難勧告や避難指示(緊急)など様々な情報が出されていますが、受け手である住民に正しく理解されていたかなど様々な課題があります。

住民が災害発生の危険度を理解し、的確な避難行動をとることができるよう、避難に関する情報や防災気象情報等の防災情報を5段階の「警戒レベル」を用いて伝えられています。こうした情報を自分事として理解するとともに、仮に警戒レベルが低かったとしても状況をいち早く察知し的確な行動に結びつけることが大事です。