地震

地震 いつどこで地震に遭うのかを想像してみる・3月20日 福岡県西方沖地震

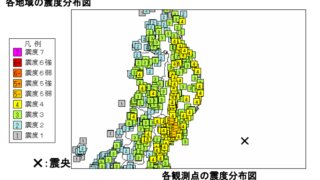

2005年3月20日、福岡県西方沖でマグニチュード7.0の地震が発生し、福岡市を中心に推定6弱を記録しました。福岡県や佐賀県では地震が少なく、人的被害を伴った大地震は創立107年ぶりです。地震は多くの人に「いつどこで地震に遭うかわからない」という現実を突きつけました。 この記事では、福岡県西方沖地震の被害状況や教訓を振り返りながら、災害時にどのように行動すべきかを考えていきます。

地震

地震  地震

地震  地震

地震  事前

事前  地震

地震  土砂災害

土砂災害  地震

地震  火山

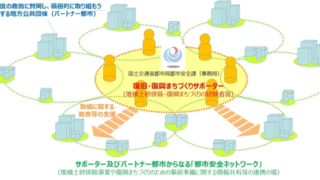

火山  復興

復興  火山

火山