1984年9月14日に発生した長野県西部地震は、御嶽山南側斜面の山体崩壊を引き起こし、王滝村を襲った大規模な土石流や岩屑流により多くの尊い命が失われました。地震による山体崩壊のリスクについて考察し、全国地震動予測地図や地震ハザードステーションJ-SHISを活用し事前の心構えと情報を持っておくことは命を守る行動をする上で重要です。

地震による山体崩壊

1984年(昭和59年)9月14日 長野県西部地震

長野県西部の王滝村付近を震源とするマグニチュード6.8の長野県西部地震が発生しました。震源の深さが2kmと浅く、震源に近い王滝村は激しい揺れとなりました。

御嶽山南側斜面の山体が崩壊し、大規模な土石流や岩屑流が麓の集落を襲い、29人が死亡するなど大きな被害となりました。

地震による山体崩壊

地震による山体崩壊とは、地震の揺れが山体の安定性を低下させて、大量の土砂や岩石が斜面を滑り落ちる現象です。山体崩壊は火山だけでなく、変成岩や破砕帯などの脆弱な地質条件の山でも起こり得ます。山体崩壊はしばしば河道閉塞や津波を引き起こし、大きな災害につながることがあります。

全国地震動予測地図

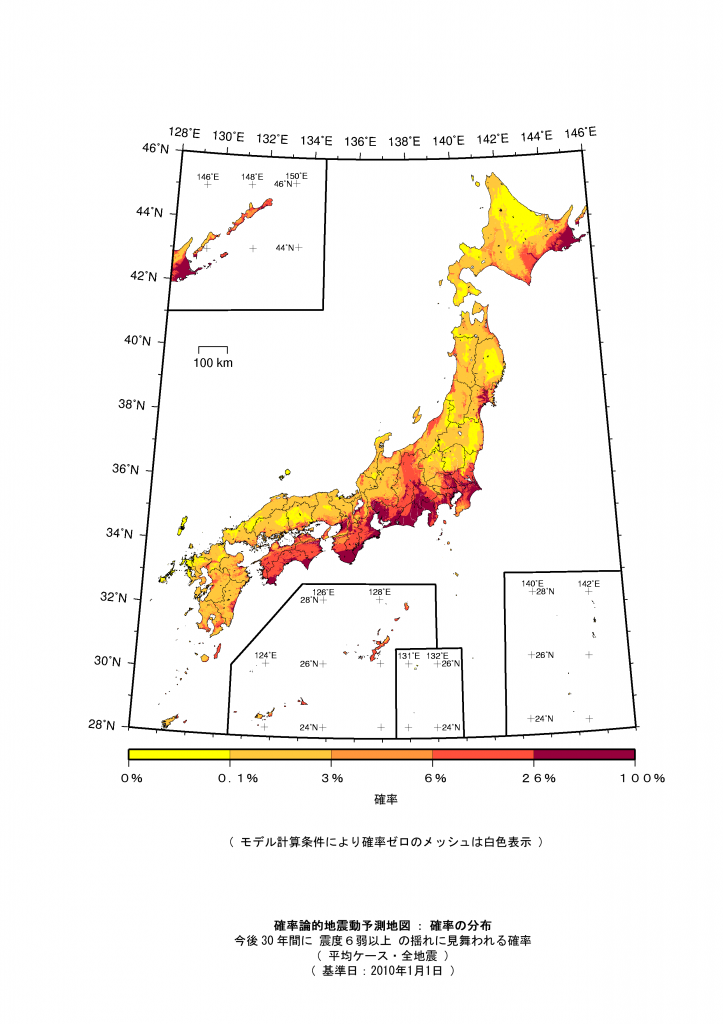

地震は予測の難しい災害であり、地震による山体崩壊は予測や防止が困難な自然現象になります。前もって地震の揺れの予測を知っておくことが出来ると、いざという時の心構えを持つことができます。

地震による強い揺れの予測結果を表した全国地震動予測地図

「全国地震動予測地図」は、将来日本で発生する恐れのある地震による強い揺れを予測し、予測結果を地図として表したものです。国の地震調査研究推進本部により作成されています。

「全国地震動予測地図」は、地震発生の長期的な確率評価と強震動の評価を組み合わせた「確率論的地震動予測地図」と、特定の地震に対して、ある想定されたシナリオに対する強震動評価に基づく「震源断層を特定した地震動予測地図」の2種類の性質の異なる地図から構成されています。

出典 防災科学技術研究所|地震ハザードステーション|全国地震動予測地図とは

地震ハザードステーションJ-SHIS

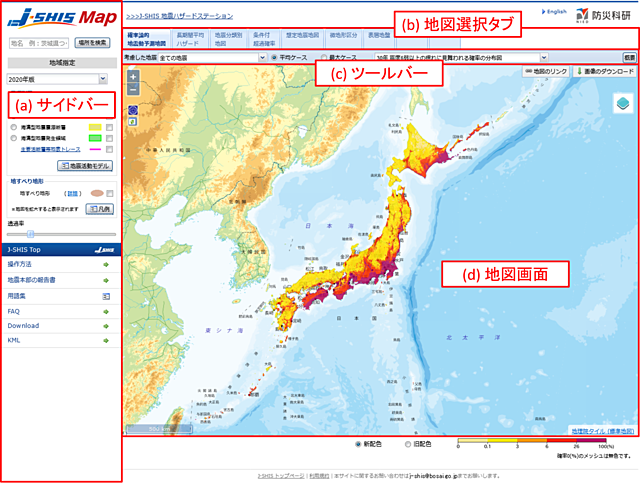

J-SHISは、地震ハザード情報を提供するシステムです。2005年に「地震動予測地図」の公開システムとして開始され、その後の技術進化により、さまざまな情報を包括的に管理して提供するシステムとして整備されました。

地震ハザードステーションJ-SHISの使用方法

(a) サイドバー 各エリアは以下の機能を持ちます。

(b)地図選択タブ 各タブをクリックして、表示する地図の種類を選んでください。

(c) ツールバー 地図選択タブで選択されている地図の設定を変更します。

(d) 地図画面 メインの地図画面です。地図の基本的な操作(移動、拡大、縮小等)はこの画面上で行います。

出典 地震ハザードステーションJ-SHISの使用方法

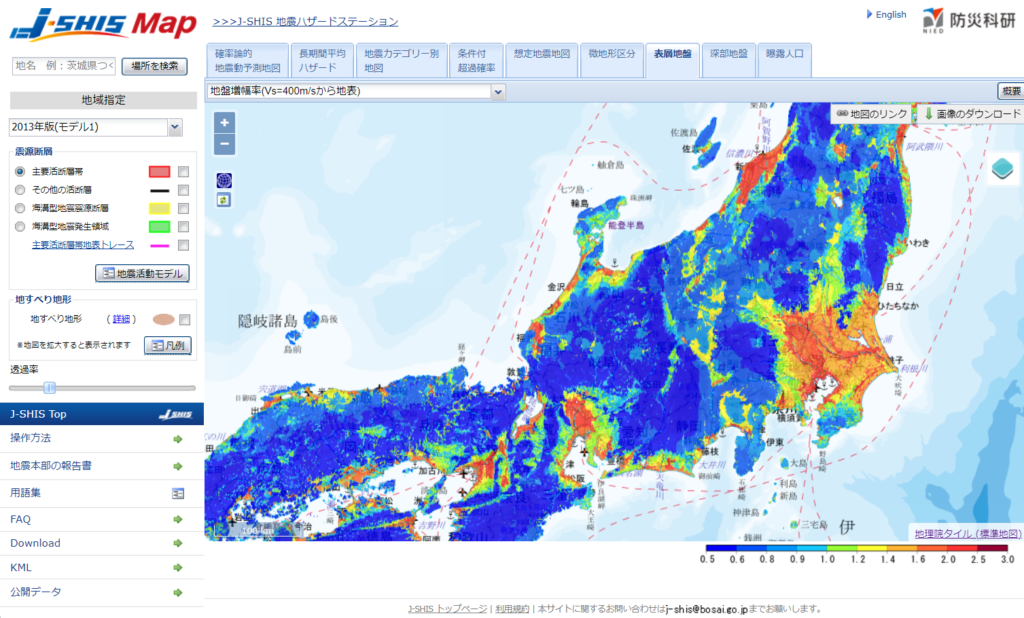

J-SHISを使って地震や地盤についての情報を調べる

J-SHISを使って活断層や海溝型地震、地盤情報について調べることができます。

まとめにかえて

地震は予測の難しい災害のひとつです。地震による山体崩壊は、予測や防止が困難な自然現象です。そのため、地震が発生した際には、山岳地域や海岸近くでは特に注意が必要です。また、山体崩壊の危険性が高い火山や地域については事前に情報を収集し、避難計画を立てることも重要です。