1854年12月23日、安政東海地震とその翌日に発生した安政南海地震は、日本の歴史において甚大な被害をもたらした自然災害でした。特に「稲むらの火」に象徴される浜口梧陵の救命活動や、当時の人々が残した石碑や記録は、地震や津波への備えの重要性を私たちに伝えています。本記事では、これらの地震を通じて得られた教訓を振り返り、次の災害に備えるためのヒントを考えます。

「稲むらの火」と「津波防災の日」

1854年12月23日(嘉永7年・安政元年11月4日) 安政東海地震

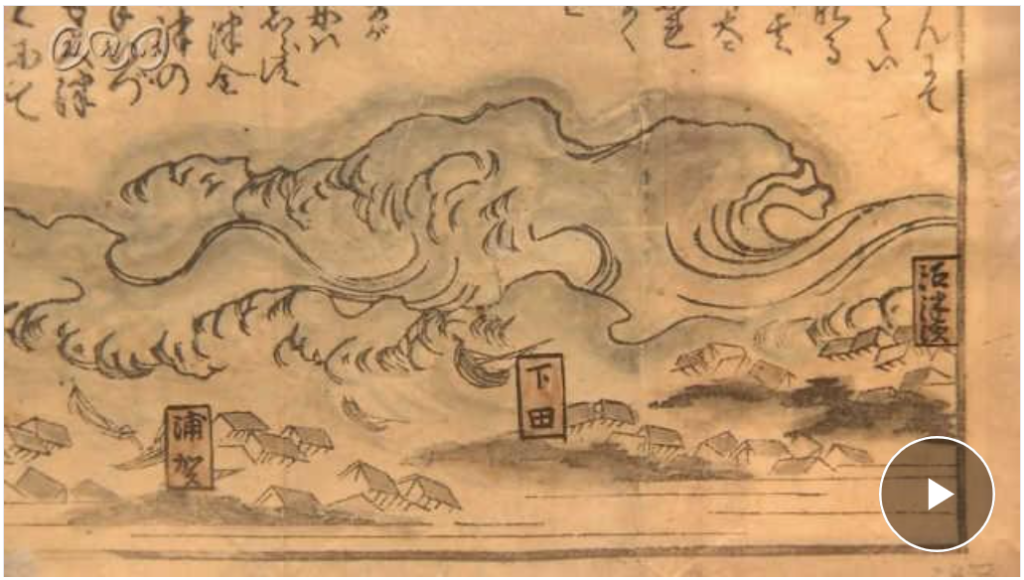

紀伊半島南東沖から駿河湾にかけてを震源とする安政東海地震が発生、その31時間後の11月5日午後4時頃、紀伊水道から四国沖を震源とする安政南海地震が発生しました。

1854 安政東海地震・安政南海地震<教訓>

いち早く危険を知らせて津波から村人を救った「稲むらの火」の逸話はこのときのものである。この話は人命の大切さと献身的な救命活動を今日に伝えており、後日の堤防建設を含む村の復興活動とともに、不朽の防災教材となっています。

出典 内閣府防災情報のページ|災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 平成17年3月

残された教訓

東海地震・東南海地震・南海地震は過去にも繰り返し発生しており、それぞれの地震が連動して発生しています。おおよそ100年前後の周期で発生することが知られていることから、次の東海地震・東南海地震・南海地震への備えが進められています。

安政東海地震、南海地震の被災直後に、当時の人自身が後世の子孫のために教訓を残しています。

教訓を忘れないために

当時の大坂の町人たちは、安政南海地震( 1854 年)に際して、147 年前の宝永地震( 1707 年)の経験を全く活用することができずに、多大な被害をこうむった。そこで、自分たちの子孫がそのような地震津波に遭遇した場合には、可能な限り人的な被害を軽減できるように、その対応マニュアルを作成した。地震後に著された『世直り草紙』という随筆には、「大地震用慎心得の事」として、大地震が発生した際に注意すべき事柄がまとめられている。また、過去の地震・津波の被災経験を活かすことができなかった当時の大坂の町人たちはその苦い経験を石碑に刻むことによって永らく後世へ伝承させて、次の大地震発生の際に後世の人々が今回と同じ過ちを繰り返すことがないように対策を講じた。

出典 内閣府|安政東海地震・安政南海地震の災害教訓例 7.安政南海地震が与えた影響

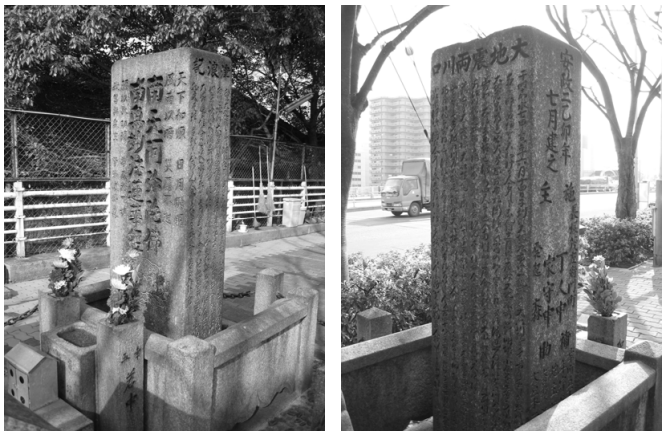

大阪の人が守り続ける津波碑

安政南海地震津波

犠牲者の供養と災害の体験を伝える石碑この津波によって大阪で亡くなった人は341人といわれています。当時の人たちは150年前の津波の経験を忘れたために、再びたくさんの人が亡くなったことを悔やみました。そして、後世の人たちか大阪も津波に襲われることを忘れないように、言い伝えを残すことにしました。

それには風雨にさらされて刻んた文字がわからなくなることのない石に文字を刻んで、多くの人が目につくところに建てておくのがよいと考えました。その碑文の最後には、これからの人たちがこの悲劇を繰り返さないように、そして、石に刻んた警告の言葉は薄れてしまうから、毎年墨を入れてはっきりとわかるようにしておくことも刻み込まれています。この石碑は現在、大阪市浪速区幸町 3 丁目の大正橋東詰北側の歩道にあります。今も地域の人たちか石に刻まれた教えを守り、墨を入れて文字が消えないように石碑を守っています。

出典 内閣府 災害を語り継ぐ 安政南海地震津波

まとめにかえて

大きな災害があり、被災した人たちはその経験を後世の人たちに残そうとしてきました。しかしどんなに大きな災害も時がたつにつれ忘れられ、その教訓も忘れられていくことも過去の人たちはわかっていました。災害の備えには、先ずそうした過去の人たちの教訓を知ることが大事です。

忘れられた災害の記憶 先人の無念を地図記号に

“天災は忘れた頃にやってくる”誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?長い年月がたち、災害直後の緊張感や心構えを忘れてしまうことを戒めることばです。一方で、このことばも災害がある度に耳にします。“こんな災害は初めてだ”本当にそうなのでしょうか。忘れた頃にやってきているだけなのでは?こうした2つのことばで代表される課題を克服するための新たな「地図記号」が誕生しました。(社会部記者 内山裕幾)

出典 NHK|災害列島 命を守る情報サイト

- 新地図記号 西日本豪雨がきっかけに

- “埋もれた”教訓を掘り起こす

- ひっそり建つ “多摩川決壊の碑”

- 埋もれていた“関東大震災の碑”

- “自然災害伝承碑”まだまだ募集中

- 地域の伝承碑 「地理院地図」でチェックを

- “忘れた頃”“初めて”の災害にならないために