東日本大震災からわずか1か月足らずの4月7日、宮城県沖で大きな余震が発生しました。この地震により、新たに死者4人、負傷者296人の被害が発生し、鉄道インフラにも影響が及びました。余震とはどのようなものなのでしょうか? また、私たちはどのように備えるべきなのでしょうか? 余震の特徴や対策について考えてみます。

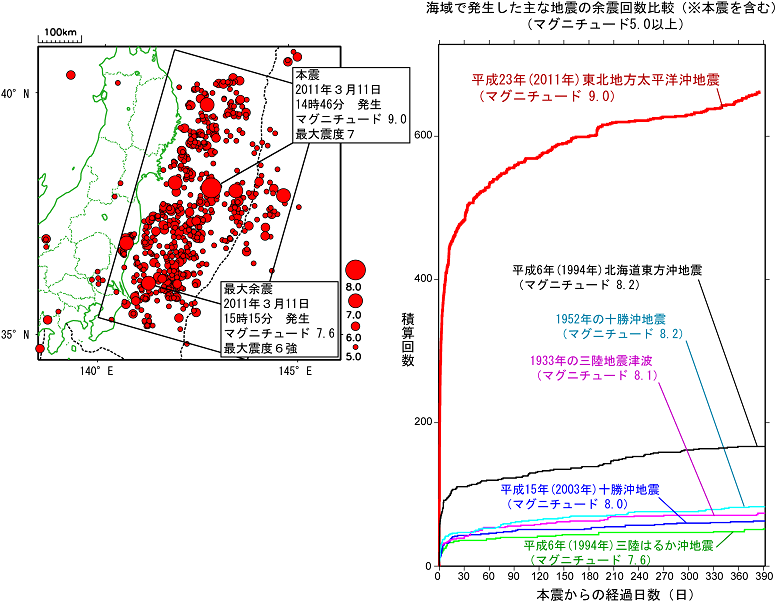

東日本大震災の余震

2011年(平成23年)4月7日 宮城県沖の地震

宮城県沖を震源とするマグニチュード7.2の地震が発生し、宮城県栗原市と仙台市宮城野区で震度6強を観測し、北海道から中国地方までの広い範囲で揺れを感じました。宮城県に一時、津波警報発表もありましたが津波は観測されませんでした。

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の余震であり、死者4人、負傷者296人の被害が新たあり、東北新幹線と東北地方の在来線では、この地震でも新たに架線柱が折れたり軌道が変位するなどの被害が発生しました。

余震とは

余震とは、大きな地震の後に、近接地域で引き続いて多数発生する地震のことです。最初の大きな地震を本震と言い、本震より前に発生する地震を前震と言います。余震は、本震でずれた断層周辺の地殻が安定するまで続く現象と言われています。

参照 地震本部ホームページ

余震に備えるには

余震の予測は、完全にはできませんが、一定の方法で行われています。

例えば、余震がどの程度の規模になるかは、統計的な法則に基づいて予測できます。さらに、地震動予測地図というものを作って、地震が起きたときにどのくらい揺れるかを予測しています。

大地震後の地震活動(余震等)について

もう強い揺れを伴う地震は起きないとは決して思わず、その後の地震活動や降雨の状況に十分注意し、やむを得ない事情が無い限り危険な場所には立ち入らないなど、身の安全を守る行動を心がけてください。

出典 気象庁|大地震後の地震活動に対する防災上のポイント

まとめにかえて

余震は本震から数日から数年まで続くことがあり、予測は難しいです。余震の対応は、基本的には本震と同じで、揺れに備えて安全な場所に避難し、備蓄や連絡などを確認します。とるべき行動をあらかじめ考えておくことが大切です。